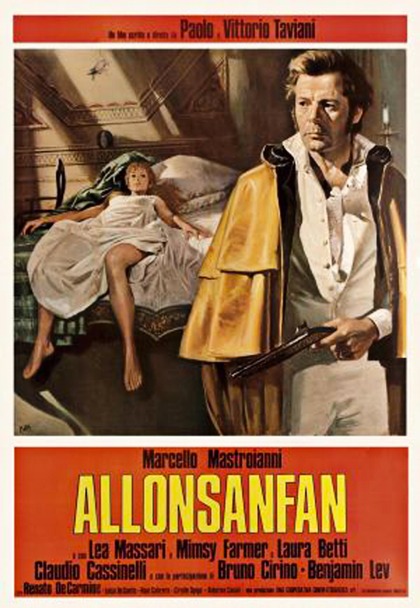

Cinema Ritrovato. Allonsanfàn, di Paolo e Vittorio Taviani, 1974

«Siamo arrivati troppo tardi…o troppo presto»

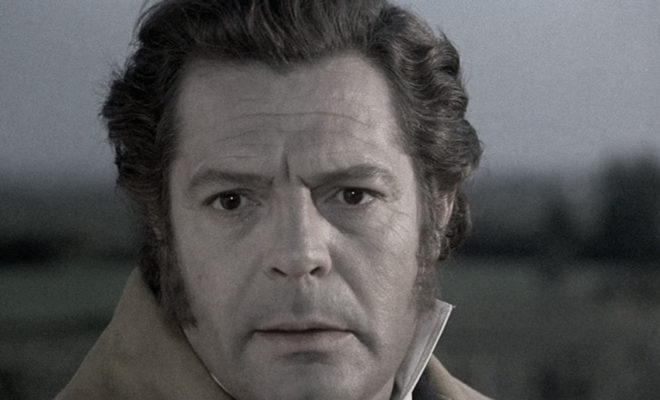

Tra San Michele aveva un gallo e Allonsanfàn corrono due anni, ma per i Taviani è già il tempo della riflessione amara e dell’introspezione. Se nel 1972 l’anarchico Giulio Manieri veniva sottoposto allo spietato sarcasmo di una gioventù impaziente che affinava la sua scienza rivoluzionaria, il 1974 appariva ai registi già come epoca di restaurazione. La vicenda del patriota e giacobino Fulvio Imbriani (interpretato da Marcello Mastroianni) si svolge allora nel 1816, epoca di transizione e di disillusione: all’esaurimento del ciclo rivoluzionario apertosi con la Grande rivoluzione, ma ancora fuori da quei moti risorgimentali che alimenteranno nuova fiducia nella storia. Le conseguenze psicologiche saranno traumatiche.

Imbriani è liberato dal carcere nel quale era detenuto perché appartenente a una setta carbonara (i Fratelli sublimi). I suoi compagni, credendo ad un suo cedimento in carcere, lo sequestrano e gli intentano una sorta di processo popolare, con l’accusa di aver venduto alle autorità asburgiche il loro “maestro”, il leader del gruppo. Poco dopo, il corpo del maestro verrà ritrovato impiccato, scagionando Imbriani e riabilitandolo pienamente nel gruppo di sovversivi. Il suicidio del maestro è dettato dal peso del fallimento degli ideali rivoluzionari ai quali aveva creduto. Un motivo che angoscerà anche il protagonista: Imbriani “non crede più”, vuole farla finita con la rivoluzione, le sue logiche e le sue sofferenze. E dirà, in un suo momento di confessione: «Perché venite a riprendermi. Ma dove credete di andare così mascherati? Sono venti anni che andate, venite, vi mascherate, che corriamo dietro a faville che sono solamente cenere. Dio mio. Come mi siete venuti a noia! State diventando anche voi soltanto delle tremende abitudini!».

Riscopre la comodità della vita aristocratica dalla quale proveniva, il calore degli affetti di famiglia. Nonostante ciò, i suoi compagni lo cercano, lo obbligano in qualche modo ad aggregarsi al gruppo, a guidarli verso l’insurrezione nel Meridione (il rimando è alla spedizione di Pisacane). Prova in tutti i modi a disfarsi di loro: non avvertendoli di una retata delle guardie asburgiche; impedendogli di acquistare le armi necessarie alle rivolta; infine, una volta sbarcati al sud, tradendoli nuovamente, denunciandoli tramite un sacerdote che aizza la folla di contadini contro i rivoltosi. La fine ingloriosa è segnata, e con essa le possibilità di liberazione di quel popolo ancora fortemente attaccato all’autorità politica e religiosa. «Noi per il popolo» è la parola d’ordine; ma nessun popolo risponderà all’appello.

Il film instaura un confronto complessivo e totalizzante con i gruppi della sinistra extraparlamentare degli anni Settanta. In maniera rischiosa, perché il tema di fondo è il distacco tra avanguardie politiche e società, in un momento di passaggio: i “fasti” del ’68-’69 sono dietro l’angolo ma già passati, e il ’77 ancora di là da venire.

L’intermezzo costa fatica anche a quelle formazioni rivoluzionarie che pure, nel cuore dei Settanta, potevano contare su solide basi militanti (ma che proprio in quegli anni si frantumeranno, per poi riaggregarsi successivamente). Eppure i Taviani leggono in questo passaggio avvisaglie che si troveranno dispiegate pienamente nel decennio Ottanta, laddove si consumerà una crisi dalla quale la sinistra ancora fatica a riprendersi.

Ma è lontano da questa crisi che si avvertono i sintomi di affaticamento: la fiducia – elemento fondante ogni convinzione rivoluzionaria – viene erosa da una realtà che sembra andare da tutt’altra parte, indifferente alle ragioni di chi “ha capito”, e pure avendo capito non riesce a perseguire il proprio compito. Dentro questa crisi di fiducia, qualcuno insiste per consuetudine. Come il patriota Tito, che infatti dice: «non voglio ammettere […] che forse oggi occorrerebbe la pazienza invece di questa mia fretta. Se non avessi quarant’anni, ci proverei. […] Mi piacerebbe provare. Ma li compio proprio in questo maggio…e ormai sono capace di fare soltanto questo. Quello che ho fatto fino a oggi. Non riesco che a vivere così, in questo mondo dove tutti sembra che dormano e soltanto noi siamo svegli. […] Che tornerei a fare, io, indietro? Non saprei neanche dove andare». E gli fa eco il continuo rimorso del protagonista: «Tito mio, ho perso la fede. E non cercare nemmeno di consolarmi: perché sono io che ho pena di te…Tu non vivi, Tito mio, sopravvivi a qualcosa che è finito da tempo e che forse ricomincerà quando io e te saremo vecchi. Non chiedermi quello che voglio. So soltanto quello che non voglio più».

Ma è lontano da questa crisi che si avvertono i sintomi di affaticamento: la fiducia – elemento fondante ogni convinzione rivoluzionaria – viene erosa da una realtà che sembra andare da tutt’altra parte, indifferente alle ragioni di chi “ha capito”, e pure avendo capito non riesce a perseguire il proprio compito. Dentro questa crisi di fiducia, qualcuno insiste per consuetudine. Come il patriota Tito, che infatti dice: «non voglio ammettere […] che forse oggi occorrerebbe la pazienza invece di questa mia fretta. Se non avessi quarant’anni, ci proverei. […] Mi piacerebbe provare. Ma li compio proprio in questo maggio…e ormai sono capace di fare soltanto questo. Quello che ho fatto fino a oggi. Non riesco che a vivere così, in questo mondo dove tutti sembra che dormano e soltanto noi siamo svegli. […] Che tornerei a fare, io, indietro? Non saprei neanche dove andare». E gli fa eco il continuo rimorso del protagonista: «Tito mio, ho perso la fede. E non cercare nemmeno di consolarmi: perché sono io che ho pena di te…Tu non vivi, Tito mio, sopravvivi a qualcosa che è finito da tempo e che forse ricomincerà quando io e te saremo vecchi. Non chiedermi quello che voglio. So soltanto quello che non voglio più».

Dentro questa drammatica presa di coscienza della fine di una storia, che è sia personale che collettiva, il futuro non può più essere caricato sulle spalle di vecchi rivoluzionari intestarditi o avviliti. È una nuova generazione, libera dai vincoli dell’esperienza castrante, che può riattivare processi collettivi di lotta, di nuove battaglie e nuove sofferenze. Sarà allora Allonsanfàn, il giovane figlio del maestro morto, che raccoglierà il testimone della convinzione, una convinzione che si nutre di illusione (la vandea contadina contro i patrioti è raccontata dal giovane come un sogno di fratellanza tra militanti e popolazione) e di veloce apprendimento del portato tragico della realtà.

Di fronte allo scontro con i contadini e il seguente massacro, Allonsanfàn rimarrà gravemente ferito, ma l’unico in vita. La speranza può così sopravvivere.

Il disincanto e la delusione di Imbriani, va detto, non saranno dettati da motivi egoistici. Il 1974 non è ancora l’epoca della svendita infame alle sirene del potere e della carriera. Nei numerosi tentativi di tradimento non c’è mai una motivazione avvilente, l’arricchimento personale, il cambio di campo. C’è una richiesta, implicita, di “essere lasciato in pace”, perché la fiducia venuta meno ha come risvegliato (o riaddormentato?) il protagonista, che di colpo nota la distanza tra la setta e la società, tra i cospiratori e l’ordine sociale. Una distanza colmabile, per il rivoluzionario; incolmabile, per chi cede alla realtà e ne viene travolto. Dentro questa tensione è sempre il dilemma del militante: colmare con le armi della convinzione e della fiducia nel (proprio e altrui) futuro la distanza che separa le ragioni della rivoluzione e quelle della conservazione.

La conservazione dell’ordine sociale – anche il più infame – è qualcosa di introiettato anche nel più derelitto dei subalterni. Il miglioramento, certo; ma il ribaltamento dell’ordine costituito, questo è l’impensabile.

Non basta la povertà o l’impoverimento. Serve una visione e dei missionari (e un ottimismo “incantato”?). Rivoluzionari che sappiano stare nel mondo: questa la lezione di due secoli di socialismo. Ma agli albori della nostra storia questo essere “fuori dal mondo” ha costituito il carburante materiale su cui poggiano ancora oggi le speranze di un mondo migliore. Il film è pessimista. Ma dentro questo pessimismo, le giovani generazioni hanno un ruolo, ci dicono i Taviani. Valeva nel 1974, vale ancora oggi.