Cinema ritrovato. Dillinger è morto, di Marco Ferreri, 1969

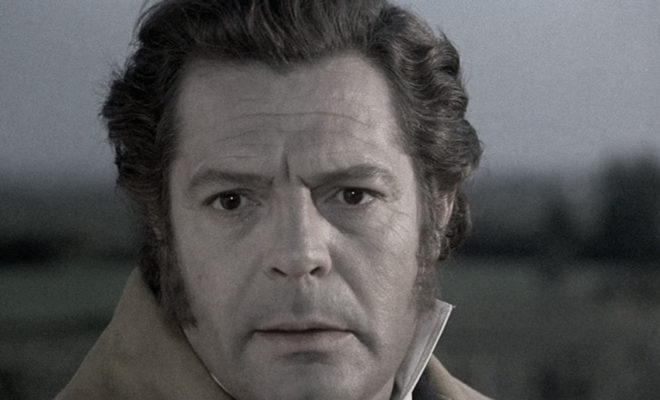

In memoria di Michel Piccoli, uomo di cinema e di cultura

Michel Piccoli è stato protagonista di alcune sorprendenti carriere cinematografiche: Buñuel, Costa Gavras, la nouvelle vogue di Godard e Resnais. La sua recente scomparsa potrebbe però favorire la riscoperta di un maestro italiano oggi più citato che visto: Marco Ferreri. Regista con cui Piccoli collaborò in ben sette film. Di questi, il più noto è di sicuro La grande abbuffata (1973), non solo per il cast d’eccezione (oltre a Piccoli, Tognazzi, Noiret e Mastroianni): la perfezione narrativa raggiunta nel film ha reso accessibile un discorso sulla crisi dell’uomo moderno-occidentale che altrove, in altri suoi film, appariva ancora ermetico ed espressionistico. Oggi, invece, possiamo celebrare la carriera cinematografica di Piccoli parlando del capolavoro ferreriano: Dillinger è morto (1969). Un film difficile e visionario, totalmente altro dal panorama narrativo italiano, pienamente “internazionale” potremmo dire, come poche altre opere di quegli anni, capace di superare tutte le costruzioni artistico-ideologiche tanto del cinema quanto della cultura del paese, innovando da par suo il realismo sconfinando nell’iperrealismo e nella sperimentazione controllata. Un unicum.

È la storia di una pistola, che viene ritrovata casualmente nella cucina di casa del disegnatore industriale Glauco (Piccoli appunto). Questa suscita la curiosità del padrone di casa, che la coccola, quasi; e poi la smonta, la olia, la pulisce, la rimonta con estrema perizia, la vernicia, ci disegna sopra, la carica e la usa. Contro sua moglie, senza un motivo. Dentro questo processo di alienante reificazione tra l’uomo e l’oggetto, all’interno di questo plot dominante, la cinepresa osserva le azioni e i comportamenti del protagonista: questo torna a casa da lavoro e cena. Ma la cena preparata dalla moglie non lo soddisfa, e allora ripone gli alimenti e si mette a cucinare. Nel mentre, come abbiamo detto, trova la pistola. Tutte le altre azioni perdono di significato: guarda dei filmini amatoriali girati insieme alla moglie, prova a concupire la domestica, mangia qualcosa, legge svogliatamente. Tutta l’attenzione è però rivolta alla pistola.

Eppure il procedimento non è veristico né minimalista. I movimenti e le azioni non vengono ripresi in una loro presunta naturalità: tutto assume la forma iperrealistica dell’allucinazione. Gli oggetti, il cibo, il vino e la cinepresa amatoriale, così come i dialoghi – rarefatti e ridotti al limite possibile – non sono improntati al verosimile, ma al vero che si nasconde dietro la superficie. Di conseguenza, il realismo non è un mero linguaggio narrativo, ma l’essenza che si cela dietro l’apparenza delle cose. Ed è il rapporto tra uomo e “la cosa” l’oggetto del film.

Che il piccolo borghese occidentale sia “alienato” è – o almeno era – un fatto acclarato. In cosa si definiva questa alienazione nella vita quotidiana, più difficile da estrinsecare. Anche qui, certo, si presenta immediatamente il rapporto morboso tra l’uomo e l’oggetto: l’uomo si realizza per mezzo degli oggetti. Ma la direzione di questa “realizzazione” è complessa: l’uomo trova una via di fuga dalla delusione esistenziale tramite l’umanizzazione degli oggetti stessi.

Ebbene, nulla di straordinario anche qui. Il linguaggio artistico ferreriano dà forma però a questo concetto sfuggente. È nel rapporto minuto e quotidiano con le proprie abitudini, e nel rapporto instaurato con gli oggetti, che viene svelata la malattia sociale.

Gli episodi che si succedono nella giornata di Glauco perdono letteralmente di senso. Non tanto di senso “in sé” – sono tutti fatti consueti e tipici – quanto di senso per il protagonista. Tornando a casa, attraversa strade tutte uguali, traboccanti negozi e automobili. Una scena di vita quotidiana, chiaramente, ma a cui Glauco non riesce più a dare significato. Il rapporto con la moglie (la splendida Anita Pallenberg), improntato alla noia. La preparazione del cibo, atto con cui Glauco vorrebbe dare senso almeno alla sua giornata e tipico sfogatoio borghese (pensiamo alla voyeurizzazione del cibo odierna), è rovinato dalla presenza della pistola, che lo distoglie dall’anestesia culinaria. La visione dei filmini familiari porta Glauco ad interagire disperatamente con le scene, alla ricerca di un’umanità inafferrabile. L’unico strumento di vita è dunque la pistola – strumento di morte. Di morte e di resurrezione. Uccidendo la moglie senza motivo il protagonista si accinge a cambiare vita, ma la fine del film si incarica di dare l’inevitabile responso: non c’è possibilità di redenzione, e l’illusione uccisa per mezzo di un oggetto non può che portare a una nuova illusione.

I temi dell’amore e della morte, della disperazione e dell’alienazione, sono tutti presenti in quest’opera che si configura come vero e proprio antefatto della grande abbuffata, anche per il ruolo giocato dal cibo, ossessivo in quegli anni (pensiamo anche solo al Salò pasoliniano, del 1975). La struttura narrativa lo rende un film difficile, decisamente fuori tempo rispetto all’accelerazione contemporanea. Tuttavia si potrebbe onorare la memoria di Piccoli, qui letteralmente straordinario, espressivo e afono, concedendosi un’evasione dall’evasività culturale imposta, quella che “diverte” e “rilassa”, “alleggerisce” e “appaga”. Si potrebbe tentare la strada dell’inattuale. Molti dei tic sociali presentati nel film non esistono più: non esiste più quel tipo di borghesia in ascesa, né l’entusiasmo modernista che incanta e abbaglia per poi deprimere. Ma se vogliamo capire da dove viene una certa “follia” collettiva, da dove provengono le miserie di un paesaggio sociale ancor più allucinato di quello ferreriano, Dillinger è morto ancora si presta ad essere usato come manuale, di regia e di politica. E di recitazione.