Lucien de Rubempré e l’infanzia della rivoluzione

«Da vent’anni, vedo il mondo dalla parte del rovescio, nel suo sottosuolo, e ho capito che nell’andamento delle cose c’è una forza che voi chiamate Provvidenza, che io chiamavo caso, che i miei compagni chiamano fortuna»

(Balzac, Splendori e miserie delle cortigiane, 1838-1847)

Scrivere di Balzac significa esporsi inevitabilmente all’infortunio. La possibilità di dire qualcosa di originale è un’illusione; la certezza di fallire, talmente manifesta, si presenta infine come invito a rischiare. Eppure qualcosa ci convince della necessità, oggi, di rileggere Balzac: una vicenda dell’uomo si è conclusa, quella della maturità delle lotte di classe e del socialismo. Prendere atto di questo fatto non significa arrendersi o rinunciare. Piuttosto, e nonostante il Novecento, significa ricominciare da dove si era partiti: sconfitta la Rivoluzione e restaurato l’ordine, questo 2020 ci ricorda il 1820. Ed è qui che comincia l’educazione sociale di Lucien Chardon, il protagonista di Illusioni perdute.

Lucien è carico di speranze, e il romanzo un lungo percorso di disillusione attraverso la società francese all’epoca della restaurazione.

Una società che trasuda vendetta: la Rivoluzione non appare davvero “sconfitta”, l’ordine non può essere veramente “restaurato”. È una messa in scena, possibile solo a patto di accettare l’irruzione della storia – ovvero la borghesia al banchetto regale – però annichilendola: è invitata solo quella borghesia che si uniforma ai valori della nobiltà in crisi, che ne accetta i privilegi e ne acquisisce le abitudini. Per chi non sta al gioco c’è la ghigliottina, tragico détournement che allevia le ansie di un’aristocrazia che non può che vivere in uno stato di transitorietà, stritolata dalla borghesia in ascesa e da un popolo umiliato ma non annientato, che si agita e si ricorda: del ’93, della ghigliottina, del terrore. Non sa più come si fa, ma sperimenta, si ingegna, in un’infanzia che presto diverrà adolescenza: le giornate di luglio del 1830 sono là a dimostrarlo, e la “cronaca” delle illusioni borghesi alle soglie della rivolta affidate ad un altro protagonista del realismo francese: Julien Sorel.

Il giovane, borghese, provinciale Lucien, ai margini della vita sociale ma colmo di fiducia nelle sue qualità letterarie, nel suo vitalismo e nella sua bellezza, decide di confrontarsi con Parigi.

Qui scopre una realtà che si presenta subito in forma insostenibile, un consorzio di interessi che lo attrae e lo rovina. Ogni evento è il risultato di percorsi tortuosi e segreti: le relazioni umane sono improntate al tradimento e al sotterfugio; il denaro è il mezzo, il potere l’obiettivo di una pletora di figure sociali che lottano in un duello esiziale, che impone l’accordo temporaneo solo in funzione di una lotta ancor più estrema nel futuro immediato. Una lotta che però, anche nei suoi momenti più duri, prevede sempre l’accomodamento. Non è una vera lotta per sopravvivere, ma per affermarsi. Dentro questo percorso di affermazione personale, Lucien – pur carico, a parole, di propositi edificanti – cede immediatamente alle sirene della corruzione. Una corruzione umana, professionale, amorosa. Tutto può costituire la contropartita dell’ascesa sociale: una donna, la propria aspirazione letteraria, le amicizie che nel frattempo si crea nella buona società parigina, persino i legami famigliari.

Lucien dunque si corrompe con rapidità sintomatica, perché le sue illusioni si presentano proprio in quanto tali. Il protagonista non ne riconosce l’essenza – per l’appunto – illusoria, ma ne saggia la solidità, pressoché impalpabile. È pronto a vendersi perché ogni modello sociale da lui conosciuto è sul punto di farlo, ed è un’intera società che si presenta in forma alienabile (e dunque alienata). Ebbene, questo apprendistato alla realtà, questa educazione sociale che Lucien compie attraverso durissime lezioni e ancor più rovinose cadute, affrontate con l’animo leggero dell’illuso incantato dalle promesse, un percorso che si dipana da queste Illusioni perdute per finire con Splendori e miserie delle cortigiane, cosa ci racconta della nostra società?

In Balzac tutto è macchinazione. Le sue storie non fanno che presentare l’apparente e il nascosto della società francese tra la restaurazione e la metà degli anni Quaranta, un rapporto che è sempre di causa ed effetto: lo “studio dei costumi”, e cioè la società che si presenta per quello che si vede, è sempre il risultato di azioni profonde, segrete, che determinano la realtà, la creano a prescindere e a discapito degli interpreti momentanei. Come ebbe a dichiarare illustrando la sostanza della sua commedia umana,

Alla base dell’edificio gli studi dei costumi, che rappresentano gli effetti sociali. La seconda parte è costituita dagli studi filosofici, poiché, dopo gli effetti verranno le cause. Poi, dopo gli effetti e le cause, si devono cercare i principi. I costumi sono nello spettacolo, le cause sono nei retroscena e nelle macchinazioni. I principi, è l’autore, ma, man mano che l’opera raggiunge in spirali le altezze del Pensiero, essa si misura e si condensa [corsivi nostri].

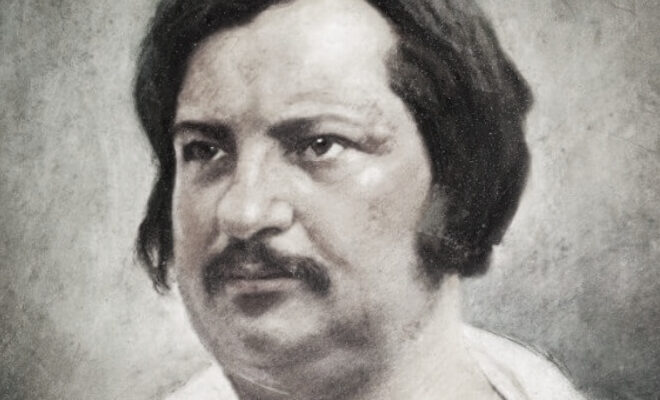

Honoré de Balzac (1799-1850) (Photo by adoc-photos/Corbis via Getty Images)

L’essenza stessa delle relazioni sociali è presentata in forma di complotto. La storia è complotto, ci dice Balzac, e cioè: per capire davvero la realtà, bisogna andare oltre la sua narrazione apparente, oltrepassare il confine dei costumi, della cultura, delle relazioni manifeste, delle idee, dei fatti semplici. Ovvero: delle illusioni. Non è dalla quotidianità, cioè dalla realtà immediata, che è possibile scorgere il significato delle forze che si agitano nella sua profondità. In questo c’è l’anima stessa di quel realismo che aveva impressionato Marx ed Engels, «di gran lunga maggiore di tutti gli Zola del passato», per dirla con le parole dello stesso Engels.

Affermare, come va di moda fare oggi da parte di certuni smaliziati e scaltri commentatori di sinistra, che “i complotti non esistono”, significa ritornare alle soglie del socialismo, alle sue stesse origini storiche, posizionandosi però dalla parte dei legittimisti, difendendo la realtà apparente. Anche Balzac scriveva alle soglie del socialismo, impregnato di utopismo e quindi innocuo, ma colmo di fiducia e quindi potente. E scriveva da convinto sostenitore della reazione, credeva in quei valori che la storia aveva reso anacronistici, e se ne rammaricava. In lui non c’è nostalgia gattopardiana, ma avversione e rassegnazione al nuovo ordine sociale e politico che si presentava, dal suo punto di vista, come oramai inevitabile. Eppure, nel raccontare la società ne svela anche i suoi segreti, perché interessato a condannarli.

Quel che invece non poteva fare Balzac – sebbene i vertici della commedia umana sembrano predisporsi a superare anche questo limite – era inquadrare i fenomeni sociali da lui descritti non dentro verità profonde composte di altri fenomeni, cioè quel complotto di sottofondo che costituisce il lato oscuro correlato e necessario che informa lo sviluppo delle relazioni capitalistiche, ma dentro un’essenza delle relazioni sociali che spiega tanto la realtà apparente quanto il complotto necessario. Il complotto, dunque, esiste veramente (amara verità per quei commentatori di sinistra smaliziati e scaltri), ma non è questo che spiega la società, la sua evoluzione, il suo significato (e qui si situa il limite del “complottismo”, che riduce la realtà a macchinazione personale, a sommatoria di interessi privati e indicibili). La realtà – ed è una delle tracce più interessanti da seguire in Balzac, per cogliere fino a che punto la commedia umana procedeva emancipandosi dalle idee del suo autore e dai limiti del suo tempo – si riproduce in forma impersonale, servendosi però dei soggetti che la compongono e la animano.

La macchinazione, dunque, è un effetto, e non la causa. Ma questo è già intravisto dallo stesso Balzac, come abbiamo visto.

Nei due romanzi – in realtà in tre romanzi: oltre che Illusioni perdute e Splendori e miserie delle cortigiane, va aggiunto, come premessa temporale indispensabile, Papà Goriot – trova però posto un personaggio che personifica tanto il disincanto quanto la presa di coscienza: Jacques Collin, ovvero il Vautrin di Papà Goriot e il Carlos Herrera di illusioni perdute e Splendori e miserie delle cortigiane. È la figura del cinico, di chi ha capito e, forte di questa presa di coscienza, volge a suo favore i segreti del meccanismo sociale. L’estremo realismo, d’ispirazione machiavelliana, ne fa un deus ex machina degli altrui destini, e in primo luogo proprio di Lucien de Rubempré. Ma è un realismo sprovvisto di ideologia, ancora incapace di organizzare un discorso collettivo. A mancare, e non poteva essere altrimenti, è la politica, intesa come comunità di destino degli sfruttati e non come, anche qui, macchinazione delle classi possidenti. Quella politica che, in forme embrionali, ingenue e illusorie, farà la sua comparsa in Jean Valjean o in Frédéric Moreau, e cioè con Hugo e Flaubert che scrivono, per l’appunto, a Quarantotto avvenuto. Balzac lo sente, e prova ad anticiparlo.

Nei due romanzi – in realtà in tre romanzi: oltre che Illusioni perdute e Splendori e miserie delle cortigiane, va aggiunto, come premessa temporale indispensabile, Papà Goriot – trova però posto un personaggio che personifica tanto il disincanto quanto la presa di coscienza: Jacques Collin, ovvero il Vautrin di Papà Goriot e il Carlos Herrera di illusioni perdute e Splendori e miserie delle cortigiane. È la figura del cinico, di chi ha capito e, forte di questa presa di coscienza, volge a suo favore i segreti del meccanismo sociale. L’estremo realismo, d’ispirazione machiavelliana, ne fa un deus ex machina degli altrui destini, e in primo luogo proprio di Lucien de Rubempré. Ma è un realismo sprovvisto di ideologia, ancora incapace di organizzare un discorso collettivo. A mancare, e non poteva essere altrimenti, è la politica, intesa come comunità di destino degli sfruttati e non come, anche qui, macchinazione delle classi possidenti. Quella politica che, in forme embrionali, ingenue e illusorie, farà la sua comparsa in Jean Valjean o in Frédéric Moreau, e cioè con Hugo e Flaubert che scrivono, per l’appunto, a Quarantotto avvenuto. Balzac lo sente, e prova ad anticiparlo.

Collin è il Mefistofele goethiano, e poi il Parvus di Solženicyn. Colui che pensa di manovrare la realtà in forma speculare a quel movimento di cui ne ha compreso l’essenza. Non può che essere il re della società criminale, cioè il capo dell’antistato illegale. In assenza di politica, non potrà infine che diventare il capo della polizia segreta, sulle orme di quel Vidocq grande criminale e, infine, grande capo della Sûreté francese. Destini che si incrociano e si confondono, perché tutti pensati dentro uno scontro tra soggetti coscienti, piuttosto che manovrati dal caso e dalla storia. Eppure, alla fine della sua vicenda, contrattando oramai la sua nuova vita “legale” – o meglio: mettendo la sua educazione criminale al servizio di un’altra forma di “criminalità”, stavolta legalizzata – Collin-Balzac lascia intuire, con l’uso dell’imperfetto, il possibile compimento di una vicenda: «Da vent’anni, vedo il mondo dalla parte del rovescio, nel suo sottosuolo, e ho capito che nell’andamento delle cose c’è una forza che voi chiamate Provvidenza, che io chiamavo caso, che i miei compagni chiamano fortuna». Se polizia e criminalità continuano ad affidarsi chi alla provvidenza chi alla fortuna, nel Collin all’apice del suo “realismo” si avverte un cambiamento.

Ciò che “chiamava” caso adesso è qualcos’altro. Una forma di coscienza diversa, forse. In ogni caso, il segno di una storia che si compie – l’elaborazione del lutto della rivoluzione, apparentemente sconfitta – e di un’altra che si va aprendo alle spalle delle macchinazioni proprietarie: dall’infanzia del popolo all’adolescenza del proletariato.

Per concludere: Balzac illustra lo stato di coscienza del suo tempo, così simile al nostro. Rileggerlo oggi può attivare nuovi processi interpretativi, soprattutto nei più giovani. Può insegnare, oggi più di qualche decennio fa, a capire meglio la realtà. Una realtà parziale, ma non meno “vera” della smaliziata impotenza di quei commentatori di sinistra figli dello scorso secolo, e proprio per questo impreparati a capire questi, di anni. La morte di Rubempré è la morte delle illusioni, certo; ma la strada del disincanto è faticosa: non esistono “pasti gratis”, neanche in politica. Occorre passare, forse, per nuove e ingenue speranze. Balzac può aiutare a metabolizzare l’inevitabile perdita di ogni illusione, porta d’accesso alle ragioni della rivoluzione.