Il fenomeno delle delocalizzazioni di realtà storicamente centrali in diversi distretti industriali del Paese si configura, nella cornice dei mesi della ripresa economica dopo il periodo emergenziale della pandemia, come una cartina di tornasole sia del reale indirizzo che i proprietari di capitali vogliono dare a questa ripresa sia della reale natura politica delle misure che sono nel tempo state prese e che saranno, probabilmente, prese, per affrontare la questione. È urgente, perciò, un’analisi tecnica delle motivazioni alla base del fenomeno e, di conseguenza, del contesto giuridico e politico in cui esso ha luogo. Gli interessi di classe a fondamento di determinate scelte legislative e motivazioni possono essere smascherati soltanto se la classe lavoratrice ricorre a rivendicazioni che mettono in evidenza le contraddizioni dei meccanismi alla base delle delocalizzazioni; parallelamente, un concreto miglioramento delle condizioni dei lavoratori può avvenire soltanto se queste rivendicazioni sono costruite attraverso la cristallizzazione di un fronte unitario di lotta ben strutturato e coordinato.

Le leggi e le proposte di ieri e di oggi. Come le rivendicazioni dei lavoratori Gkn possono essere uno strumento per mettere in luce le contraddizioni nei partiti borghesi

La chiusura di siti produttivi e funzionanti allo scopo di risparmiare sul costo del lavoro o, come nel caso di Campi Bisenzio, di speculare sulle plusvalenze prodotte dal momentaneo snellimento di costi e investimenti, non riguarda ovviamente oggi soltanto la Gkn. La multinazionale Timken sta chiudendo lo stabilimento, portando di recente 106 dipendenti a scioperare. Quest’ultimo caso si aggiunge alle altre procedure aperte solo negli ultimi mesi, come quella della Giannetti Ruote di Ceriano Laghetto (Monza). Senza dimenticare la vertenza Whirlpool a Napoli, i cui 340 lavoratori hanno appena ricevuto le prime lettere di licenziamento dopo che il tribunale di Napoli ha respinto il ricorso per condotta antisindacale dell’azienda.

Il problema, d’altronde, non è da affrontare come un fenomeno solo “simbolico”. Nei paesi considerati dalle analisi Eurofound (Italia, Francia, Austria, Germania, Belgio, Olanda, Spagna, UK) si sono persi complessivamente dal 2002 al 2016, a causa delle delocalizzazioni, 222.448 posti di lavoro. Il dato è però estremamente riduttivo, perché si deve tenere presente che si tratta soltanto di posti di lavoro diretti; quando un’attività produttiva si trasferisce all’estero possono venir meno anche posti di lavoro dei fornitori più vicini territorialmente allo stabilimento delocalizzato (in sintesi, l’indotto). Inoltre, il database include solo casi di ristrutturazione che causano la perdita (o la creazione) di almeno 100 posti di lavoro, o il 10% dei lavoratori di imprese con oltre 250 impiegati.

Sull’onda emotiva di tali numeri e di casi clamorosi come quello di Whirlpool ed Embraco i governi sono più volte intervenuti con provvedimenti ad hoc.

Il legislatore è intervenuto, innanzitutto, con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014 del governo Letta). Tali disposizioni hanno previsto che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato in un Paese non appartenente all’Unione Europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso e hanno l’obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.

Come si afferma persino in un comunicato alla presidenza del Senato del novembre 2020 nel corso della presentazione di un disegno di legge simile, non risulta che tali disposizioni abbiano avuto una ben che minima efficacia nel contrastare il fenomeno della delocalizzazione degli impianti produttivi siti nel territorio italiano. Questa impressione è stata ufficialmente confermata dall’allora ministro dello Sviluppo Economico, Patuanelli, nella risposta ad un question time presentato al Senato il 18 giugno 2020. Si chiedeva, infatti, al ministro quanti e quali provvedimenti di revoca di agevolazioni in conto capitale il ministero dello Sviluppo Economico avesse notificato, dal 1° gennaio 2014 ad oggi, ai soggetti beneficiari ai sensi dell’articolo 1, commi 60 e 61, della citata legge n. 147 del 2013. La risposta è stata «zero».

Tra i maggiori ostacoli all’efficacia della normativa sono stati riconosciuti degli elementi in particolare. Il primo è la condizione, per l’applicazione delle disposizioni, che l’impresa delocalizzi la propria produzione dal sito incentivato a un Paese non appartenente all’Unione Europea, il secondo è il limite per cui la delocalizzazione dovrebbe comportare una riduzione del personale pari almeno al 50 per cento. Per comprendere il peso determinato da queste condizioni, ricordiamo che la crisi italiana ha rafforzato la delocalizzazione soprattutto nell’Europa orientale: l’80 per cento delle imprese italiane che hanno intrapreso la via della delocalizzazione ha scelto Paesi come Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Bulgaria, Polonia, Romania e Ungheria. Tutti paesi appartenenti all’Unione Europea.

Al fine di affrontare questi limiti, l’esecutivo provò a intervenire con clausole più stringenti con il così detto «decreto Dignità», fatto approvare dal governo Lega-M5S.  Il capo secondo di tale decreto-legge (articoli da 5 a 8) ha previsto dei limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie delle misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali, il recupero dell’iper ammortamento in caso di delocalizzazione dei beni e l’esclusione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo. Tali misure si applicano entro non più tre bensì cinque anni dalla ricezione del beneficio pubblico.

Il capo secondo di tale decreto-legge (articoli da 5 a 8) ha previsto dei limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie delle misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali, il recupero dell’iper ammortamento in caso di delocalizzazione dei beni e l’esclusione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo. Tali misure si applicano entro non più tre bensì cinque anni dalla ricezione del beneficio pubblico.

Anche in questo caso, a tre anni dall’entrata in vigore di tali disposizioni, non si rilevano risultati concreti di dissuasione rispetto ai processi di delocalizzazione. In particolar modo non si arrestano le delocalizzazioni delle multinazionali che usufruiscono di soldi pubblici e, poi, abbandonano o vogliono abbandonare – del tutto o in parte – il Paese.

Le tre principali problematiche delle leggi citate (il limite minimo nei dipendenti licenziati, il limite geografico esterno all’Ue e, come vedremo, il trascurabile ammontare delle sanzioni rispetto ai guadagni speculativi che le politiche attuate da dirigenti aziendali senza scrupoli garantiscono agli azionisti) permangono nelle formulazioni della nuova proposta di legge dell’agosto 2021 contro le delocalizzazioni.

Sull’onda del clamore generato dalla vicenda Gkn e di altre decine di casi simili, infatti, il governo Draghi ha provato a varare, attraverso il ministro Orlando, un decreto contro le delocalizzazioni di natura molto debole e, tra l’altro, già fossilizzato nel suo percorso istituzionale dai contrasti e le tensioni tra le forze politiche borghesi. Il decreto, come stiamo per vedere, somiglia in parte nello “spirito” alle sterili raccomandazioni trasmesse da governo e sindacati confederali al padronato nazionale in cambio del via libera allo sblocco dei licenziamenti. In entrambi i casi, appelli a ricercare delle alternative meno cruente prima di procedere ai licenziamenti di massa. Nonostante questo, Confindustria ha inaugurato il classico piagnisteo sulla politica che si accanisce a bacchettare le imprese che si “internazionalizzano per seguire le strategie del mercato e fuggire il fisco opprimente”.

Lo schema del provvedimento ha previsto per le aziende sopra un certo numero di dipendenti (il numero dovrebbe essere 250) tre mesi di preavviso prima della chiusura e dell’avvio della procedura di licenziamento, l’obbligo di presentare un piano di mitigazione delle ricadute occupazionali e un percorso di reindustrializzazione di durata «non superiore a un anno» durante il quale si può cercare un potenziale acquirente. In caso di inadempienza dell’azienda rispetto a questo percorso, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo previsto dalla legge 92 sui licenziamenti «incrementato di 6 volte»: una somma comunque decisamente esigua per una multinazionale. Prima della comunicazione e dell’approvazione del piano per le imprese interessate alla delocalizzazione o alla chiusura non è possibile avviare procedure di licenziamento collettivo. Successivamente al “tentativo” di salvataggio coincidente col piano – formulato, si noti, dall’impresa stessa – e con la ricerca dell’acquirente il destino dei lavoratori è affidato al successo dei provvedimenti presi. Se i tentativi non hanno un buon riscontro di mercato governo e capitale possono sentirsi assolti e procedere con i licenziamenti.

Dalla bozza di decreto sono sparite, successivamente, sia una multa del 2% del fatturato per le imprese che non rispettavano il decreto stesso, inizialmente prevista, che la creazione di una cosiddetta black list di imprese che hanno delocalizzato e non avrebbero potuto accedere a incentivi e appalti pubblici. Il fatto che, nonostante l’urgenza conclamata e riconosciuta anche dagli esponenti dell’esecutivo, il governo non riesca a trovare un equilibrio neppure su un testo moderato come il decreto Todde-Orlando (i promotori formali della misura) è sintomo dell’evidente contraddizione fra la necessità, da parte dei partiti egemoni, di mantenere una certa pace sociale ed un minimo di consenso necessario tra le classi popolari colpite, mediaticamente e materialmente, dalle delocalizzazioni e la pressione insostenibile dei maggiori stakeholder del governo stesso, che mal digeriscono qualsiasi segnale di controllo istituzionale sulla libertà di spostamento dei capitali.

Quanto sia sbilanciata verso la “conservazione” (e, perciò, facile da smascherare) questa contraddizione si evince dai numeri, che dimostrano quanto sia pretestuoso sia il movente delle delocalizzazioni stesse sia la polemica padronale verso le sanzioni inizialmente proposte. Prendiamo come esempio proprio l’emblematico caso di Gkn.  La fabbrica ha perso, è vero, 4,5 milioni nel 2020 e 3,5 nel 2019, numeri utilizzati dal fondo Melrose, proprietario dello stabilimento, per giustificare la loro decisione. Ma negli anni precedenti il sito aveva fatto utili per 10 milioni annui e i vertici aziendali scrivevano che nel primo trimestre del 2021 il fatturato era già risalito del 7% e del 14% sul budget di previsione. Nel 2019, ultimo anno prima della crisi Covid, Gkn Driveline Firenze ha fatturato 136,9 milioni di euro. In tempi normali il 2% del suo fatturato sarebbe allora 2,7 milioni di euro. Solo il Ceo dell’azienda Simon Peckham e il vicepresidente Chistopher Miller, rivendendo un gran numero di azioni qualche mese fa con l’aspettativa della ristrutturazione che stanno compiendo oggi, hanno incassato 22 milioni di sterline (26 milioni di euro). Non conosciamo le plusvalenze ottenute, ma è evidente che una sanzione del 2% del fatturato non avrebbe rilevanza per chi prende le decisioni maggiori e per chi guadagna attraverso il commercio di titoli finanziari gonfiati dalle aspettative di un minor costo del lavoro o di una maggiore liquidità dovuta alla diminuzione di impegni in investimenti materiali immediati. Di fronte a questi vantaggi da ottenere nel breve e medio periodo e sulle spalle di chi ha portato avanti l’attività per anni, la restituzione dei fondi pubblici o le sanzioni appaiono per quello che sono: propaganda politica in reazione a tragedie che nessuno nelle istituzioni ha realmente voglia di affrontare.

La fabbrica ha perso, è vero, 4,5 milioni nel 2020 e 3,5 nel 2019, numeri utilizzati dal fondo Melrose, proprietario dello stabilimento, per giustificare la loro decisione. Ma negli anni precedenti il sito aveva fatto utili per 10 milioni annui e i vertici aziendali scrivevano che nel primo trimestre del 2021 il fatturato era già risalito del 7% e del 14% sul budget di previsione. Nel 2019, ultimo anno prima della crisi Covid, Gkn Driveline Firenze ha fatturato 136,9 milioni di euro. In tempi normali il 2% del suo fatturato sarebbe allora 2,7 milioni di euro. Solo il Ceo dell’azienda Simon Peckham e il vicepresidente Chistopher Miller, rivendendo un gran numero di azioni qualche mese fa con l’aspettativa della ristrutturazione che stanno compiendo oggi, hanno incassato 22 milioni di sterline (26 milioni di euro). Non conosciamo le plusvalenze ottenute, ma è evidente che una sanzione del 2% del fatturato non avrebbe rilevanza per chi prende le decisioni maggiori e per chi guadagna attraverso il commercio di titoli finanziari gonfiati dalle aspettative di un minor costo del lavoro o di una maggiore liquidità dovuta alla diminuzione di impegni in investimenti materiali immediati. Di fronte a questi vantaggi da ottenere nel breve e medio periodo e sulle spalle di chi ha portato avanti l’attività per anni, la restituzione dei fondi pubblici o le sanzioni appaiono per quello che sono: propaganda politica in reazione a tragedie che nessuno nelle istituzioni ha realmente voglia di affrontare.

In questo contesto legislativo le proposte scritte dai giuslavoristi insieme al collettivo di fabbrica Gkn, pur non potendo uscire dal perimetro del riformismo, inevitabile nella cornice della Costituzione repubblicana e dei Trattati europei, pongono due elementi di rottura il cui humus politico difficilmente può essere accettato dall’egemonia politica borghese dominante senza che questa riveli la sua natura oppressiva e anti-democratica.

Il documento di indirizzo, scritto “con le teste e non sulle teste degli operai”, nonostante non metta in discussione la logica emergenziale dell’obbligo di fornire un piano di reindustrializzazione a tutela della continuità della produzione (capitalistica), mette innanzitutto tale piano in funzione della partecipazione attiva delle democrazia operaia, dovendo esso essere «approvato dall’autorità pubblica, con il parere positivo vincolante della maggioranza dei lavoratori coinvolti, espressa attraverso le proprie rappresentanze». Rilevante, poi, oltre al richiamo a controlli più concreti e perentori del patrimonio aziendale, la rivendicazione per cui «l’eventuale cessione dell’azienda deve prevedere un diritto di prelazione da parte dello Stato e di cooperative di lavoratori impiegati presso l’azienda anche con il supporto economico, incentivi ed agevolazioni da parte dello Stato e delle istituzioni locali». Delle problematiche inerenti al significato di una nazionalizzazione all’interno della democrazia borghese parleremo nel terzo paragrafo dell’articolo. Dal punto di vista tattico e dialettico il peso che un movimento operaio che rivendica un diritto di prelazione al fine di conservare i posti di lavoro contro gli interessi di un singolo frammento di capitale pone in contraddizione (con le relative conseguenze in termini di reazione borghese e coscienza di classe) i valori, formalmente enunciati dalla Costituzione repubblicana, e rivendicati dalla politica, dell’obbligo dello Stato alla tutela del lavoro e della dignità con quelli – enunciati dalla Costituzione stessa oltre che dal diritto dell’Ue e oggi preponderanti nella strategia borghese e nel conflitto interno alla borghesia – della libertà assoluta del profitto e della circolazione dei capitali.

Sebbene, infatti, diverse misure emergenziali come il golden power e le sanzioni commerciali verso paesi come Russia e Cina siano state presenti negli ultimi anni nella guerra inter-capitalistica, la borghesia nazionale ed europea ha ancora un interesse che non coincide con quello di delegare neppure alla democrazia “formale” dello Stato attuale le decisioni che il grande capitale deve prendere in totale autonomia rispetto ad ogni rischio di ingerenza da parte di eventuali rappresentanti di interessi popolari. Come testimoniano le dichiarazioni, nella stampa borghese e per bocca dei rappresentanti della grande industria, nelle quali si paventa il rischio di un nuovo “statalismo”. Il potere del capitale dovrà buttare la maschera o perdere parte del suo “prestigio”.

Dei due piani qui in gioco, quello delle rivendicazioni concrete di fase e quello della costruzione in prospettiva del movimento dei lavoratori, è interessante osservare il loro intreccio e la loro convergenza pratica: delle proposte del genere avranno chance di essere prese in considerazione solo attraverso una mobilitazione cosciente e capillare dell’adesso debolissimo movimento operaio. Le stesse condizioni affinché questo movimento sia possibile, la presenza di un partito che dia una prospettiva di lotta sistematica e generale e la sua organicità nella classe operaia, sono anche le condizioni per cui il riformismo stesso di queste rivendicazioni possa essere riconosciuto come tale e superato.

Il vero motivo delle delocalizzazioni e il controllo dei capitali

Esacerbare delle contraddizioni come quelle illustrate prima dentro le istituzioni borghesi è un compito necessario e realizzabile dal proletariato organizzato anche per via dell’ipocrisia delle stesse istituzioni che, se da un lato denunciano la necessità di “internazionalizzare” le attività economiche per ottenere maggiore flessibilità fiscale dall’altro, attraverso i loro istituti di ricerca, riconoscono che il vero motivo delle delocalizzazioni è tutt’altro e coincide, banalmente, col risparmiare sul costo del lavoro (cioè in contributi e stipendi).

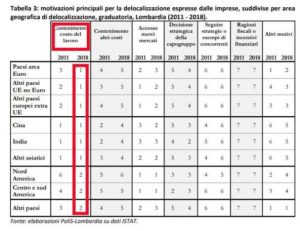

Questo è uno schema pubblicato da PoliS Lombardia, da una inchiesta sulle aziende della regione più industrializzata d’Italia, con gli ultimi dati disponibili (2018). Il numero indica la ragione più importante (1) o la meno importante (7) per delocalizzare.

Seguire le strategie dei concorrenti risulta essere la penultima ragione in termini di importanza, gli incentivi fiscali o finanziari la meno importante. La più importante per delocalizzare in tutti i paesi – e la seconda in ordine di importanza nelle Americhe – è trovare lavoratori da cui estrarre più plusvalore attraverso il contenimento del costo del lavoro.

Del resto, che le delocalizzazioni siano motivate dalla ricerca del basso costo del lavoro viene confermato dalle stesse imprese: una ricerca condotta sulle imprese europee dimostra che per oltre il 60% dei casi le delocalizzazioni sono state realizzate per questa ragione.

In effetti, secondo una ricerca Istat del 2019, i fattori che più incidono sulla scelta di trasferire all’estero attività o funzioni aziendali sono la riduzione del costo del lavoro (fattore considerato “abbastanza importante” o “molto importante” dal 62,2% delle imprese) e la riduzione di altri costi d’impresa (48,8%), non certo la “minore burocrazia” o le migliori “competenze”, come vorrebbero gli economisti borghesi.

Il fenomeno, si noti, comincia a interessare addirittura anche la stessa Europa dell’Est, in particolare Repubblica Ceca e Slovacchia, che hanno visto stabilimenti chiudere per trasferirsi principalmente in Romania e Cina, in coerenza con i dati elaborati da Eurofound su base ERM, che dimostrano come la maggior parte dei posti di lavoro persi a seguito di processi di delocalizzazione sia finita in paesi a basso costo del lavoro: tra il 2003 e il 2016 il 44,8% di questi è finito nei 13 Paesi della UE dell’Europa Centrale e Orientale; il 10,2% in Cina; l’11,6% tra l’India e il resto dell’Asia. Solo il 18,2% di essi è rimasto nei paesi EU15.

Questo quadro generale è tollerato dalle istituzioni nazionali ed europee, oltre che da quelle globali. La struttura da analizzare per comprendere la difficoltà che incontrerà qualsiasi proposta puramente riformista e, soprattutto, isolata da un reale movimento di classe che metta in discussione i rapporti di forza nazionali e internazionali, sono gli strumenti di tutela “anti-dumping” previsti dall’ordinamento europeo e sostenuto dall’Organizzazione mondiale del commercio (WTO).

Come scrivono Matteo Gaddi e Nadia Garbellini su “Inchiesta”, n. 196 aprile-giugno 2017, il WTO li definisce Trade Defence Instruments (TDI) – strumenti di difesa commerciale. Si mette in tal modo in evidenza che il concetto ruota intorno a quello di libero commercio: la preoccupazione è quella di evitare distorsioni nella concorrenza internazionale, non di impedire la violazione di standard sociali.

Le regole del WTO sono state tradotte nell’ordinamento comunitario attraverso la Regolazione Antidumping e la Regolazione Anti-sussidi, al centro delle quali ci sono unicamente le preoccupazioni per il capitale europeo, non per il lavoro. Le misure, ovviamente, valgono soltanto nei casi di importazione da paesi extra-Ue verso nazioni comunitarie.

Secondo il sistema TDI dell’UE, la procedura di (eventuale) apposizione di dazi comincia con un’investigazione basata su un reclamo che segnali l’esistenza di dumping o misure di sussidio riguardanti determinate esportazioni, ed il conseguente danno prodotto all’industria europea. L’iniziativa è quindi esclusivamente nelle mani del capitale, non dei lavoratori e delle loro organizzazioni che avrebbero tutto l’interesse a far rilevare l’esistenza di dumping sociale (salari bassi, carenza di diritti sociali).

Il sistema utilizzato per valutare l’esistenza di dumping è quello del prezzo più basso rispetto al “valore normale” di un determinato prodotto, cioè il suo prezzo di vendita sui mercati domestici dei paesi esportanti, oppure il suo costo di produzione o quello di esportazione verso paesi terzi. In altre parole, si comparano i prezzi di esportazione con quelli praticati sui mercati domestici, o coi relativi costi di produzione. Si tratta della cosiddetta “metodologia standard” prevista dall’Accordo Antidumping.

Una volta accertata e quantificata la presenza di dumping, i dazi vengono applicati secondo il principio del dazio inferiore, secondo cui il dazio si impone a un livello sufficiente a ripristinare condizioni di parità, che può quindi essere inferiore al dumping esistente. Questo perché, appunto, il punto di riferimento è l’eventuale danno creato all’industria europea (level of the injury margin). Non si tiene invece minimamente conto dei danni provocati ai lavoratori del paese che subisce dumping. I salari e i costi domestici sono infatti, ovviamente, già influenzati dalle condizioni di mercato dei paesi dove in genere si delocalizza.

Le uniche cose che vengono difese da questi accorgimenti sono, in altre parole, le regole del gioco esistenti fra i capitalisti sfruttatori. Essere tali e poter utilizzare il maggior potere contrattuale nei confronti dei dipendenti di un determinato paese è invece “permesso”, fa parte del gioco.

Sarebbe superfluo ricordare come non sia solo a causa del TDI che l’impianto comunitario europeo non permette un facile controllo politico sullo spostamento delle merci e dei capitali al fine di contrastare la logica della concorrenza al ribasso (e neanche quella delle bolle creditizie private, come esperite nel primo decennio degli anni 2000 dalle famiglie dell’Europa meridionale una volta facilitata, con la moneta unica, l’esportazione dei capitali). Le sole restrizioni giustificate ai movimenti di capitali in generale, inclusi i movimenti all’interno dell’UE, sono stabilite dall’articolo 65 TFUE e comprendono: (i) le misure necessarie per impedire violazioni della legislazione nazionale (in particolare nel settore fiscale e in materia di vigilanza prudenziale sui servizi finanziari); (ii) le procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a fini amministrativi o statistici; e (iii) le misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

L’esaurimento delle potenzialità politiche del riformismo parlamentare avvenuta negli ultimi trent’anni – dopo il crollo del contrappeso geopolitico e ideologico del blocco socialista e la definitiva “normalizzazione” dei partiti un tempo rivoluzionari – fa sì che le istituzioni sovranazionali che oggi cementificano i dogmi della libera circolazione dei capitali non abbiano più alcun interesse a flessibilizzare le regole del sistema oltre un certo limite, il quale comprende (come abbiamo visto nel caso del golden power e delle regole anti-dumping attuali) il solo interesse di un’area padronale per una certa “regolamentazione” dei flussi. Da ciò consegue che l’emergenza delle delocalizzazioni può costituire un detonatore per una ripresa di coscienza e di lotta solo “dal basso”, anche per quanto riguarda le politiche commerciali internazionali.

Come nel caso delle proposte operaie trattate nel paragrafo precedente, dotarsi di una rivendicazione borderline per le regole europee ma formalmente attuabile (anche se politicamente di difficile attuazione) avrebbe l’effetto di porre in evidenza l’ipocrisia e le contraddizioni delle istituzioni attuali. L’adozione di un “social standard sulla moneta” – come lo descrive l’economista Emiliano Brancaccio – implicherebbe, ad esempio, controlli sui movimenti di capitale, e al limite anche di merci, da e verso quei paesi che accumulano surplus commerciali e crediti verso l’estero a colpi di “dumping sociale” interno, o viceversa che compensano il “dumping sociale” interno attraverso un forte deficit verso l’estero.

A tal proposito, Brancaccio evidenzia come «il nucleo logico del “social standard sui movimenti di capitale” potrebbe trovare parziale applicazione da parte di uno o più paesi già alla luce delle attuali norme dei Trattati europei che contemplano il ricorso ai controlli sui movimenti di capitale e che sono state già applicate in senso estensivo durante le crisi di Cipro e della Grecia». Anche in questo caso, le condizioni socio-politiche di un successo di una simile proposta corrispondono esse stesse a quelle della costruzione di un’organizzazione attiva e capillare di lavoratori che susciti in essi la coscienza che tali soluzioni sono da considerarsi degli esercizi di fortificazione degli interessi e del potere del proletariato che risulteranno sempre parziali e precari in assenza di un sistema che metta in discussione il mercato e i rapporti di forza che si formano attraverso il suo funzionamento.

La nazionalizzazione nella cornice dello Stato borghese

Negli ultimi mesi, anche sull’onda delle proteste combattive degli operai di Gkn, non c’è nessun esponente delle istituzioni che non abbia espresso il suo proclama per «nuove regole contro le delocalizzazioni». La maggior parte dei soggetti, tuttavia, hanno espresso le loro apprensioni non solo e non tanto per il destino degli operai, rimodulando la questione non in funzione della tutela del benessere dei lavoratori bensì degli “interessi nazionali” o, come nel caso di Giorgetti, invocando la ricerca di un nuovo socio privato che accompagni lo Stato nel salvataggio dell’azienda.

È interessante notare, in primo luogo, che non solo il diritto dell’Ue impedisce di porre un freno netto alla possibilità di delocalizzare ma anche la Costituzione repubblicana costituisce un appiglio politico insufficiente per la potestà statale di prendere in mano la situazione in casi di speculazione sullo smantellamento di un’azienda. In secondo luogo, occorre una riflessione sull’opportunità stessa, per i lavoratori, della rivendicazione di un interventismo statale più o meno “estremo” effettuato da uno Stato diretto da esponenti del capitalismo nazionale e internazionale. Anche le proposte del collettivo di fabbrica Gkn, abbiamo visto, non possono uscire da una logica difensiva per la quale si evita lo sfacelo sociale ma si mantiene (a meno di casi estremi) la gestione e la proprietà dell’impresa nelle mani del capitale che ha l’immutato interesse di tentare ancora una ristrutturazione pretestuosa.

Innanzitutto, un passaggio in mano “pubblica” in maniera autoritativa (non consensuale) di un’azienda come Gkn non potrebbe essere effettuato neanche in linea di principio, con la Costituzione di oggi. Gli strumenti di azione delineati dall’art. 43 Cost. prevedono che la nazionalizzazione per interesse collettivo possa avvenire mediante “trasferimento di imprese o categorie di imprese” o mediante “riserva originaria”, intendendo quest’ultima, in modo ampio, come un complesso di divieti, rivolti a privati imprenditori o ad altri soggetti pubblici, ad intraprendere o svolgere una specifica attività imprenditoriale. La disposizione quindi autorizza il ricorso a strumenti autoritativi qualora la sostituzione della mano pubblica ai privati imprenditori si presenti di essenziale importanza e non possa essere perseguita mediante le ordinarie forme consensuali ma solo ricorrendo all’espropriazione con indennizzo. Come è noto, l’unica espropriazione di imprese operanti in un settore è stata nel 1962 quella riguardante l’energia elettrica, che ha portato all’istituzione di un ente pubblico dedicato, l’ENEL, a favore del quale è stata anche costituita la riserva dell’attività di produzione, trasporto, distribuzione e vendita dell’energia.  Il settore, come è noto, è stato liberalizzato nel 1999, sebbene abbia conservato sino ad oggi i caratteri di un mercato “tutelato”, mentre dal canto suo l’ENEL è una società quotata in borsa che ha il ministero dell’Economia come azionista di riferimento. Più numerose sono state, invece, le riserve originarie, come ad esempio quella a favore di ENI per quanto riguarda la ricerca di idrocarburi (abolita nel 1996), dei servizi postali (di fatto cessata dal 2011), del servizio televisivo, cessato nel 1990 con il passaggio al sistema delle concessioni ma ancora oggi in evoluzione, su impulso del diritto europeo e della convergenza tecnologica.

Il settore, come è noto, è stato liberalizzato nel 1999, sebbene abbia conservato sino ad oggi i caratteri di un mercato “tutelato”, mentre dal canto suo l’ENEL è una società quotata in borsa che ha il ministero dell’Economia come azionista di riferimento. Più numerose sono state, invece, le riserve originarie, come ad esempio quella a favore di ENI per quanto riguarda la ricerca di idrocarburi (abolita nel 1996), dei servizi postali (di fatto cessata dal 2011), del servizio televisivo, cessato nel 1990 con il passaggio al sistema delle concessioni ma ancora oggi in evoluzione, su impulso del diritto europeo e della convergenza tecnologica.

L’art. 43 Cost. pone precisi limiti all’ingresso autoritativo dello Stato nell’economia a garanzia dei privati al fine di assicurare che non possa essere posta in essere una forzosa modificazione del modo di produzione capitalistico mediante l’utilizzo della potestà di imperio per sottrarre ai privati le loro attività economiche e avocarle alla gestione pubblica o sociale. L’ambito di azione del soggetto pubblico è infatti delimitato sia dalla finalità da perseguire e dalla rilevanza delle imprese da ascrivere al diretto controllo pubblico, sia soprattutto dalla puntuale indicazione dei settori nei quali l’intervento autoritativo può avvenire. La nazionalizzazione, infatti, può riguardare solo le imprese operanti nella produzione e commercializzazione di fonti di energia; oppure qualora vi siano situazioni di monopolio privato; ed ancora, anzi soprattutto, qualora l’attività economica si sostanzi nell’erogazione di un servizio pubblico essenziale.

La nozione di servizio pubblico presenta, come è noto, non solo rilevanti problemi definitori, al punto che non ne esiste una vera e propria determinazione normativa, ma anche, ed in parte conseguentemente, una natura inevitabilmente evolutiva, dal momento che ciò che può essere considerato servizio pubblico in un dato periodo storico può non esserlo in seguito e viceversa. Ma è altamente improbabile che i giudici della Corte Costituzionale possano considerare “servizio pubblico” la produzione di componenti per automobili.

Come se non bastasse, il mercato unico europeo e i suoi trattati hanno portato autorevole dottrina ad affermare la sostanziale “inapplicabilità” della disposizione costituzionale in oggetto alla luce del nuovo corso del processo di integrazione europea successivo al Trattato di Maastricht.

Mentre fino agli anni ’90 la scelta basata sull’art. 43 Cost. rientrava nella piena discrezionalità politica del legislatore, ponendosi quale strumento per il perseguimento di finalità generali definibili in modo ampiamente discrezionale che andavano sovente al di là della mera erogazione del servizio, oggi, pur non essendo l’ intervento pubblico messo in discussione anche a livello europeo per quanto concerne i principi, è invece certamente oggetto di sindacato nelle sue forme, nella sua ampiezza e nella sua consistenza, nella sua intensità, nella sua efficienza e nella sua efficacia, nella corrispondenza agli obiettivi prefigurati e da perseguire nei suoi limiti e, magari, nelle garanzie comunque da assicurare.

In conclusione, all’interno dell’attuale cornice costituzionale e, a maggior ragione, del contesto europeo, si ribadisce come le uniche soluzioni riformistiche che si possono trovare alla precarietà provocata dalle delocalizzazioni sono di natura difensiva e parziale, che non includono neanche, in potenza, la libera facoltà o l’obbligo d’intervento del potere centrale a favore della “collettività” o dei lavoratori, lasciando ai padroni dell’impresa la facoltà di utilizzare decine di altri sistemi per bastonare i lavoratori combattivi o ristrutturare la produzione a scopi speculativi.

Questo per quanto riguarda la possibilità tecnica, nella cornice giuridica attuale, di una presa in carico pubblica, attraverso esproprio, delle imprese in crisi. Per quanto riguarda l’opportunità di un acquisto, da parte dello Stato, ed una gestione statale delle aziende a impedirne la delocalizzazione, oltre sottolineare quanto questa soluzione debba essere fatta “a condizioni di mercato” e sia sottoposta alla volontà del venditore, occorre mettere in luce cosa significhi “gestione pubblica” nel contesto attuale. Un piano di analisi che vale, certamente, anche nell’ipotetico caso dell’esproprio sopra esposto.

Ad oggi nessuno degli enti economici controllati dallo Stato si occupa, a rigor di logica, dell’interesse collettivo, per il semplice motivo che il loro statuto impone ad essi una gestione privatistica, per cui l’equilibrio a breve termine dei conti e la necessità di produrre utili prevale sugli investimenti a lungo raggio e per lo sviluppo umano e sulla tutela dei diritti dei dipendenti. Gli azionisti e le partecipate (con relativi azionisti) di tali enti sono, spesso, privati e i loro manager legati ad ambienti finanziari privati. Gli esempi si sprecano, passando da Eni al Sistema Sanitario Nazionale. Daremo uno sguardo a Cassa Depositi e Prestiti perché, oltre essere un istituto partecipato dal ministero dell’Economia e delle Finanze (e, quindi, “sotto il controllo pubblico”), è quell’ente che viene più spesso invocato proprio quando c’è bisogno di un intervento statale allo scopo di togliere le castagne dal fuoco al mercato.

Il Ceo di Cassa Depositi e Prestiti è stato, fino al 31 maggio 2021, Fabrizio Palermo, che fu per sette anni in McKinsey, la multinazionale privata americana delle consulenze, dove si è occupato, tra l’altro, della ristrutturazione finanziaria di Fincantieri. Ha lavorato, inoltre, come analista specializzato in ristrutturazioni e merger & acquisition alla Morgan Stanley. L’esperienza delle porte girevoli a cui la politica italiana ed europea ci hanno abituato rende rilevante il pericolo del conflitto di interessi, oltre che quello di affidarsi a uomini che hanno completamente assorbito la mentalità aziendalistica per la quale l’unico obiettivo di un istituto sia produrre dividendi e non creare benessere.

Il piano industriale di Cassa Depositi e Prestiti è stato, d’altronde, redatto da Palermo proprio insieme a McKinsey, scelta come advisor dopo una gara. Osserviamo questo piano industriale, con oltre «200 miliardi di euro immessi nell’economia in 3 anni (2018-2021) di cui oltre 110 miliardi direttamente». Il resto di questo ammontare era una stima, non si sa quanto mantenuta, dei soldi che il sostegno della Cassa alle solite imprese private avrebbe mobilitato nell’economia produttiva.

In effetti, di quei 110 miliardi ben 83 erano destinati ad un ampliamento di finanziamenti a medio e lungo termine con risorse/ agevolazioni/garanzie pubbliche italiane ed europee, per le grandi imprese, a strumenti di risk sharing per imprese innovative e per le PMI, ad un ampliamento di finanziamenti e garanzie dirette a supporto dei piani di investimento e rafforzamento a supporto all’export per le grandi imprese, alla creazione di un’offerta dedicata all’export (“semplificata e digitale”), al riassetto di governance/coordinamento degli strumenti equity e al lancio di fondi settoriali/di filiera per le PMI, infine, a «facilitazioni di accesso al credito per le aziende». Il resto delle risorse, circa 25 miliardi di euro, è stato stanziato per progetti infrastrutturali pubblici, il che costituirebbe un impegno nobile se non fosse che la maggior parte dei lavori pubblici è oggi alle mercè di ditte private in appalto e subappalto che puntano solo a risparmiare e deresponsabilizzarsi dai rischi – e questo è, appunto, uno degli scopi del partenariato pubblico-privato finanziato dalla Cassa.

SEDE CDP

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

In altre parole: Cassa Depositi e Prestiti, invece di usare i risparmi di tutti per investire in un piano di assunzioni pubblico, nella ricostruzione di servizi pubblici senza delegare al privato e, in generale, per il benessere collettivo, li usa per minimizzare il rischio di investimento dei privati con facilitazioni e partecipazioni senza “chiedere” nulla in cambio, se non che questi investano e facciano profitto. Se, poi, le condizioni di lavoro per i dipendenti restano pessime o gli investimenti restano al palo perché il mercato fallisce (come si vede) o preferisce investire i proventi nel mercato dei titoli finanziari, ciò non è una responsabilità dell’ente “pubblico”, ma del mercato.

Del resto, basta conoscere le partecipazioni principali di Cassa Depositi e Prestiti per comprendere a chi essa debba rendere conto nel supporto alla produzione di profitti: Tim, Eni, Snam, Terna, Italgas, Ansaldo energia, Saipem, OpenFiber, Bonifiche Ferraresi, Resorts, Trevi Group, Valvitalia, Inalca, Rocco Forte Hotels, Sia, Kedrion Biopharma.

La commistione di interessi col capitale privato è inevitabile e preponderante, come preponderante sarà la gestione privatistica di Autostrade e della viabilità in Italia dopo la “nazionalizzazione” dell’azienda attraverso la stessa cassa Depositi e Prestiti e come lo sarebbe in Gkn in caso di nazionalizzazione nelle condizioni attuali.

Conclusioni – La massimizzazione della tensione politico-organizzativa delle lotte al fine di conquistare posizioni

Tutto ciò che è stato detto nell’ultimo paragrafo non deve per forza essere interpretato come una rinuncia a priori alla lotta per il controllo pubblico delle attività produttive finché il proletariato non riuscirà a istituire uno Stato operaio. Esattamente come nel caso delle rivendicazioni prodotte davanti ai cancelli di Gkn e per quanto riguarda la questione del controllo dei capitali, è l’aumento del potere negoziale e di autoformazione della classe lavoratrice che sancisce la differenza tra una proposta meramente riformistica (e quindi, nel contesto attuale, irrealizzabile) e una rivendicazione finalizzata a provocare un’esplosione nelle contraddizioni ideologiche e materiali del potere borghese tale da smascherare, agli occhi del proletariato, il carattere di classe di determinate misure e tale da raggiungere, attraverso la pressione della contestazione organizzata, delle posizioni, delle casematte che i lavoratori possano utilizzare per rinforzare il loro controllo e la loro fiducia sociale. Nel caso delle nazionalizzazioni, in particolare, si tratta di comprendere, nel breve periodo, il livello e la durata della lotta necessaria per conquistare il diritto, all’interno di una gestione dello Stato borghese, di un controllo diretto (o, almeno di una tutela contrattuale e retributiva ottimale) da parte degli organismi dei lavoratori all’interno dello stabilimento “salvato” dall’intervento statale. Si tratta di comprendere il livello di lotta necessario a conquistare un sistema di tutela pubblico della produzione salvata (e magari controllata dagli operai) dall’anarchia e dal dumping selvaggio nel contesto mercantile in cui tale realtà si troverebbe comunque ad operare. Tale conquista è legata, naturalmente, a ciò che è stato detto nel secondo paragrafo di questo testo e può essere messa in pratica, anche, attraverso politiche industriali quali un sistema di industrializzazione programmato e di commesse pubbliche che pianificano l’indotto dello stabilimento in questione – un sistema non meno complesso da instaurare di quello del controllo dei capitali.

Si tratta di spingere il livello della lotta, innanzitutto, al punto in cui il potere borghese (e non quello operaio) sia costretto a mettersi sulla difensiva e impostare dei provvedimenti del genere, oggi inimmaginabili. Il percorso verso tali obiettivi e un loro parziale o completo raggiungimento è, come sottolineato più volte, esso stesso la condizione di una maturità politica della classe lavoratrice la quale si trova a veder coincidere il proprio interesse e il solo metodo per mantenere le conquiste ottenute con la conquista ed il rovesciamento completo della logica capitalistica e dello Stato che la supporta, in mancanza del quale riconosce come sempre possibile uno smantellamento di tali traguardi provvisori.