A partire dal 7 ottobre scorso, inizio della recente escalation bellica nella striscia di Gaza e nei territori ad essa limitrofi, è balzata subito all’attenzione di chiunque cercasse di documentarsi sui fatti la totale assenza di un’informazione neutrale e oggettiva. In questo articolo sarà analizzato come la stampa e i mass media italiani si siano messi fin da subito in luce come forieri di informazioni parziali, distorte e, in alcuni casi, perfino false; si approfondirà come, d’altro canto, i social media hanno avviato una campagna di contrasto alla propaganda considerata “filo-palestinese” attraverso lo strumento della censura; sarà inquadrata, infine, la narrazione dei fatti del Medio Oriente nella propaganda complessiva del governo italiano e negli interessi dei monopoli del nostro paese.

La faziosità di TV e giornali

Il TG1 delle 13:30 del 7 ottobre apre con questa immagine, improntando fin da subito la narrazione secondo il punto di vista israeliano

In primo luogo, la non neutralità di TG e giornali risulta visibile, anche soltanto in maniera qualitativa, con la sovraesposizione della propaganda del governo israeliano, dei danni e delle vittime subite da Israele e con l’astensione dal riportare i crimini subiti dalla popolazione palestinese. Lungi dal voler avviare una macabra conta e un doppiopesismo nell’approcciare al tema dell’uccisione di civili inermi – condannabile sempre e da chiunque – anche solamente i dati del conflitto dimostrano una netta sproporzione tra le morti e i danni subiti dalle due parti in guerra, in sfavore della popolazione palestinese; al contrario però, la cronaca riporta sempre il punto di vista israeliano, e nessuna, o pochissime, testimonianze dei residenti di Gaza, Cisgiordania e dei territori occupati, o anche semplicemente di reporter, volontari od operatori socio-sanitari in servizio in quei luoghi. Questa netta sproporzione nell’esporre la distruzione, la paura, le vittime e i sequestri è finalizzata all’immedesimazione dello spettatore con i cittadini di Israele, piuttosto che con quelli della Palestina, con l’obiettivo di creare un naturale distacco verso chi lotta per la liberazione del popolo palestinese, indipendentemente dalla propria appartenenza politica o dai metodi perseguiti.

La reporter Nicole Zedeck di I24News annuncia il ritrovamento di almeno 40 bambini decapitati a Kfar Aza. La notizia sarà rilanciata dai media italiani senza alcuna verifica, ma in seguito si rivelerà essere una fake news

Il sensazionalismo nel voler riportare nella cronaca presunte violenze sulla popolazione israeliana ha, tra gli esempi più eclatanti, fatto sì che una notizia diffusa il 10 ottobre dalla corrispondente Nicole Zedeck di I24News, un canale all-news israeliano, circa la decapitazione di almeno 40 bambini nel kibbutz di Kfar Aza, rivelatasi in seguito una fake news, sia stata rilanciata senza alcuna verifica da agenzie, telegiornali e trasmissioni televisive italiane per diversi giorni fino alla smentita da parte di esercito israeliano e varie fonti giornalistiche (mancando di dare a questa il medesimo rilievo).

Un altro, eclatante, esempio della propensione dei mezzi d’informazione italiani a dare massima diffusione alle fake news prodotte ad arte dal governo israeliano è stato quello del bombardamento dell’ospedale Al-Ahli Arabi Baptist a Gaza del 17 ottobre, in cui sono morte circa 500 persone. La ricostruzione dell’esercito israeliano è stata quella del fuoco amico e di un lancio missilistico fallito dalla stessa Gaza. Nonostante in una precedente dichiarazione il portavoce governativo, Hananya Naftali, rivendicasse apertamente l’attacco, i media italiani hanno dato ampio spazio alle successive dichiarazioni del governo israeliano, oltre a quelle di Biden, che attribuivano ai palestinesi stessi le responsabilità dell’attacco.

Il portavoce del governo israeliano rivendica, salvo poi ritrattare e cancellare la sua dichiarazione, il bombardamento dell’ospedale Al-Ahli

A tal proposito, al di là di alcune presunte “prove” pubblicate nei giorni successivi, che danno adito a forti sospetti sulla loro veridicità (alcune di loro sono addirittura state rimosse poco dopo la pubblicazione), vi sono diverse testimonianze che attestano almeno tre ordini di evacuazione da parte dei militari israeliani e attacchi alla stessa struttura ospedaliera nei giorni precedenti (oltre che da fonti diplomatiche palestinesi, perfino da Justin Welby, arcivescovo di Canterbury e massima figura della Chiesa Anglicana!), insieme ad altri ospedali che sono stati a loro volta colpiti da missili israeliani.

Gli attacchi da parte di Israele appaiono sempre come in secondo piano rispetto a quelli subiti, e ogni volta che vengono citati sono sempre inquadrati come una risposta a precedenti attentati terroristici, quando non addirittura reinterpretati a posteriori: nel TG1 delle 13:30 del 7 ottobre, prima edizione del principale telegiornale italiano a dare ampio spazio agli sviluppi del conflitto, viene perfino citato un attentato contro israeliani a Huwara del 6 ottobre, ma in realtà in quell’occasione un diciannovenne palestinese era stato ucciso e 51 persone ferite da spari dei coloni israeliani supportati dall’esercito.

Yoav Gallant, Ministro della Difesa israeliano, ha definito i palestinesi «animali umani». Queste dichiarazioni, però, hanno trovato ben poco spazio sui media italiani

Allo stesso modo le dichiarazioni degli esponenti del governo israeliano sono riportate con il medesimo scopo, ma ogni argomentazione razzista e suprematista espressa riceve il minimo spazio, o viene addirittura omessa. Ad esempio le dichiarazioni del Ministro della Difesa Yoav Gallant, che ha giustificato l’assedio di Gaza e la privazione della sua popolazione di ogni mezzo di sostentamento definendo i palestinesi «animali umani», ricevono pochissimo spazio, spesso relegate a “note di colore” a margine delle notizie. Queste parole, qualora diffuse, produrrebbero un genuino moto di indignazione e sconfesserebbero la narrazione dello Stato di Israele come baluardo di democrazia e difensore dei valori della civiltà occidentale in lotta contro gli estremisti e sanguinari arabi. Non vengono mai utilizzati termini quali “occupazione”, “pulizia etnica” o “apartheid”. Il doppio peso con la cronaca della guerra in Ucraina, ad esempio, è palese: in quel caso non solo le violazioni del diritto internazionale vengono rimarcate nel dibattito mediatico, ma anche il tema dell’occupazione illegale di territori è un elemento centrale.

La decontestualizzazione dei recenti sviluppi militari nella regione è un ulteriore strumento per creare una narrazione falsata, fondata sulla retorica (in questo caso rovesciata rispetto alla realtà, peraltro) aggressore/aggredito, in cui pertanto sarebbero i miliziani palestinesi, rei di aver condotto gli attacchi dello scorso 7 ottobre in territorio sotto controllo israeliano, ad essere gli aggressori, mentre lo Stato di Israele sarebbe la vittima di tale minaccia alla propria sovranità. Questa ricostruzione è indiscutibilmente faziosa, non collocando l’escalation in un conflitto che dura ormai da oltre 75 anni, ossia dal 15 maggio 1948, il “giorno della Nakba”, con l’inizio del conflitto arabo-israeliano, l’occupazione illegale di territori, l’avvio della pulizia etnica nei territori occupati dall’esercito israeliano e l’espulsione con la forza della popolazione araba; ciò permette dunque di astrarre i fatti occorsi in queste settimane dalle continue violazioni del diritto internazionale da parte di Israele, dalla negazione del diritto al ritorno nella propria terra ai 7 milioni di palestinesi rifugiati nel resto del mondo, dai numerosi massacri e dal trasferimento di popolazione civile nei territori occupati militarmente e illegalmente.

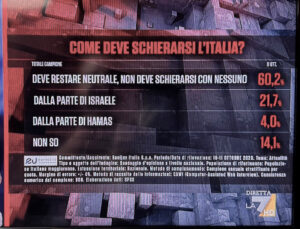

Sondaggio condotto dall’istituto Eumetra e mandato in onda su La7. Nel sondaggio non viene lasciata la possibilità di schierarsi, se non con Hamas o con Israele

Una terza strategia mediatica per creare distacco tra la società civile italiana e la causa palestinese è la negazione stessa dell’esistenza di una “questione palestinese” e di una lotta di popolo per la liberazione della propria terra, creando una pretestuosa, quanto artificiale, equivalenza tra i sostenitori della liberazione palestinese e le organizzazioni “terroristiche” e “jihadiste” che pur agiscono in quei territori. In ogni articolo o servizio viene ripresa la retorica sostenuta dal governo israeliano, ossia quella di una guerra non tra Israele e Palestina, ma tra Israele e Hamas (persino la “libera” Wikipedia, nella sua versione in lingua inglese, si riferisce, alla data di redazione del presente articolo, al conflitto come “2023 Israel–Hamas war”!). Sono numerosi inoltre i sondaggi, condotti da varie agenzie di statistica e rilanciati da giornali ed emittenti televisive, che non pongono agli intervistati che due alternative: “sostenere Israele” o “sostenere Hamas”, senza alcuna possibilità di scegliere di “sostenere la Palestina” e il diritto del suo popolo a libertà, autodeterminazione ed emancipazione. Ovviamente, sempre nell’ottica di costruire un consenso alle politiche della borghesia israeliana e al sostegno del nostro paese a tali politiche, è funzionale identificare la lotta del popolo palestinese con Hamas – un’organizzazione reazionaria e integralista, che peraltro non concepisce come fine della propria azione la liberazione della popolazione palestinese in sé o, tantomeno, la lotta contro l’imperialismo, ma si propone esclusivamente di perseguire il jihād – omettendo l’esistenza di quelle numerose organizzazioni che in Palestina, ma perfino in Israele, si battono per una soluzione internazionalista al conflitto, per il contrasto al sionismo e per la liberazione del popolo palestinese in un’ottica laica e progressista.

La partecipazione di Patrick Zaki alla trasmissione “Che tempo che fa” è stata cancellata a seguito delle sue critiche a Israele

Vi è infine la censura vera e propria, ossia l’esclusione dal dibattito pubblico di personalità reputate scomode per le loro prese di posizione circa il conflitto. Un esempio illustre a tal proposito è stato il ritiro dell’invito di Patrick Zaki a partecipare alla trasmissione “Che tempo che fa” di Fabio Fazio dopo che l’attivista egiziano aveva criticato il governo israeliano definendo Benjamin Netanyahu un serial killer. Fatti come questo evidenziano l’asservimento dell’informazione in Italia agli interessi economici della nostra borghesia e dei suoi alleati, facendo emergere seri dubbi circa la reale libertà di stampa nel nostro paese.

La censura della causa palestinese sui social media

Alla condotta dei media tradizionali si aggiunge una campagna di censura da parte dei principali social media sulla questione palestinese (a riprova della natura niente affatto democratica di questi mezzi). Infatti, nelle ultime settimane sono state numerose le pagine, i canali o gli utenti che avevano pubblicato materiale che testimoniava la condizione della popolazione palestinese o criticava l’operato del governo israeliano a subire, su diversi social network (Facebook, Instagram, TikTok e Twitter / X), forme di censura di vario tipo.

La più comune delle misure a cui sono stati sottoposti gli utenti che diffondevano questi contenuti è il cosiddetto shadow ban, ossia una limitazione che prevede che i contenuti considerati dagli algoritmi che determinano il funzionamento del social come materiale “pro-Palestina” siano nascosti al pubblico, senza prevedere una veria e propria rimozione dell’utenza dal social stesso. Risulta evidente che questa restrizione renda nei fatti inutilizzabili le pubblicazioni, che non raggiungeranno mai un pubblico in grado di leggere o, tantomeno, darne ulteriore condivisione. Molti utenti potrebbero non accorgersi di essere stati oggetto di shadow ban. In altri casi gli utenti maggiormente attivi nel riportare notizie o prendere posizioni a sostegno del popolo palestinese vengono direttamente “bannati” con la cancellazione o sospensione dei propri profili sulla rete. Il livello di censura dei contenuti ha addirittura fatto sì che diversi attivisti suggerissero agli utenti di utilizzare hashtag falsamente filo-israeliani (come ad esempio #IStandWithIsrael, letteralmente “io sto con Israele”) per ingannare gli algoritmi e consentire in questa maniera ai post di non essere individuati e oscurati.

Karem Rohana e Motaz Azaiza sono alcuni dei personaggi che hanno subito la censura da parte di Meta in quanto pubblicavano materiale divulgativo circa il conflitto e la questione palestinese

La gravità di questi atti, assolutamente unilaterali da parte delle piattaforme e difficilmente, se non in nessuna maniera, impugnabili, risulta ancora maggiore considerando che spesso proprio cittadini palestinesi, o stranieri, ma comunque che si trovano nei luoghi del conflitto, utilizzano i social network per testimoniare le condizioni in cui si trovano i civili a Gaza o nelle altre aree coinvolte, rendendo impossibile che l’opinione pubblica possa percepire le gravissime privazioni o violenze che sono loro imposte.

Esempi di attivisti che sono stati vittime di questi provvedimenti (in questo caso da parte di Meta) sono Karem Rohana, un cittadino italo-palestinese che pubblicava video divulgativi sulla questione palestinese e critici verso il governo israeliano, raggiungendo anche decine di migliaia di visualizzazioni, o Motaz Azaiza, giornalista palestinese e collaboratore dell’UNRWA (Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l’Occupazione dei Rifugiati Palestinesi nel Vicino Oriente) che documentava l’aggressione alla Striscia di Gaza.

La censura da parte dei social media viene in molti casi incentivata, se non pretesa, dalle stesse istituzioni. In particolare, in nome di un presunto contrasto alle fake news, il 13 ottobre X (ex Twitter) è stato messo sotto inchiesta dall’Unione Europea proprio perché ha omesso di censurare materiale filo-palestinese, mentre allo stesso tempo l’UE ha richiamato a tal proposito anche Meta (gestore di Facebook e Instagram), fornendo 24 ore di tempo per adeguarsi a tale direttiva. In risposta a tale richiesta, Meta ha comunicato di aver istituito un “centro operativo speciale” composto da “esperti”, tra i quali “persone che parlano correntemente l’ebraico e l’arabo”, per monitorare la situazione. Infine, Meta e TikTok hanno comunicato di aver rimosso dalle proprie piattaforme Hamas e tutti i contenuti ad esso affiliati; come, tuttavia, siano stati definiti i contenuti degli utenti affiliati o meno non è stato definito, costituendo un elemento di arbitrarietà per i gestori delle piattaforme, che possono così rimuovere ogni contenuto vicino alla causa palestinese.

La propaganda del governo Meloni

Alla base dell’inquinamento della cronaca sulla guerra in atto vi è anche, in larga misura, la propaganda portata avanti da Giorgia Meloni e dagli esponenti del suo governo. Fin dall’arrivo delle prime notizie dell’escalation, la Presidente del Consiglio, il Ministero degli Esteri e altre tra le principali cariche del paese hanno iniziato a rilasciare dichiarazioni in cui veniva distorta la storia del conflitto, celata ogni responsabilità da parte di Israele e ignorato il criminale stato di assedio a cui è sottoposta la popolazione della Striscia di Gaza.

Il Ministro degli Esteri Tajani si è schierato fin da subito con Israele, legittimando i crimini di guerra compiuti dai sionisti

Dichiarazioni quali quella di Antonio Tajani circa il «diritto di Israele ad esistere e difendersi» sono semplicemente vergognose, tanto più durante un assedio che ha obiettivi che vanno ben oltre quelli della “difesa” dagli attacchi militari subiti e mostra la volontà di cancellare dalla cartina geografica qualsiasi residuo di stato palestinese, insieme ai suoi abitanti. La retorica del governo, incapace di provare vergogna davanti a un massacro annunciato e voluto, non fa che legittimare i crimini sionisti e a condividerne pertanto le responsabilità storiche.

Questa propaganda ha trovato spazio perfino negli atenei pubblici, con diverse università italiane, le quali negli anni hanno stipulato accordi di varia natura con aziende e istituti israeliani, che hanno prodotto dichiarazioni sul conflitto che ricalcano in tutto e per tutto le argomentazioni del governo Meloni e di quello israeliano.

Da parte del governo Meloni si è registrato inoltre l’utilizzo strumentale dell’80° anniversario del rastrellamento del ghetto ebraico di Roma, ricorsa il 16 ottobre:

«In questa giornata rinnoviamo il nostro impegno per mantenere viva la memoria di quei fatti terribili e per combattere, in ogni sua forma, nuova e antica, il virus dell’antisemitismo. […] Oggi più che mai, a seguito del terribile attacco di Hamas, ribadiamo la nostra solidarietà all’intero popolo d’Israele, ferito nuovamente dall’odio antisemita.»

Nella stessa occasione Antonio Tajani ha affermato che «le atrocità commesse da Hamas sulla popolazione civile israeliana rievocano la brutta pagina del genocidio degli ebrei». Queste affermazioni, fatte proprie anche dalla stampa, che ha rilanciato il parallelismo dedicandogli diversi editoriali e articoli, e che richiamano strumentalmente Hamas (quando invece le politiche di segregazione, apartheid e genocidio durante il criminale assedio di Gaza vengono pagate dall’intera popolazione palestinese), sono l’ennesimo tentativo di piegare e riscrivere la storia (paradossalmente lo sterminio della popolazione ebraica durante la Seconda Guerra Mondiale ricorda molto più l’odierna condizione del popolo palestinese che non quella degli israeliani!).

Le ragioni di una così netta presa di posizione del governo italiano vanno ricercate da una parte negli interessi strategici dell’Italia, che condivide con le altre principali potenze del blocco euroatlantico, nel mantenere un paese alleato nella regione mediorentiale, che possa rappresentare un elemento di pressione economica e di presidio militare, verso il mondo arabo, dall’altra negli interessi commerciali che rendono Israele un partner di rilievo per il nostro paese: nel 2022 infatti l’export dall’Italia a Israele superava i 3,5 miliardi di euro, mentre l’import ammontava a 1,2 miliardi. Questi dati posizionano l’Italia al sesto posto come fornitore di Israele, con una quota di mercato (3,9%) superiore a quella della Francia (2,2%) e della Spagna (2,0%), facendo inoltre di Israele il quinto mercato di destinazione del nostro export in area MENA (dopo Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Tunisia e Algeria).

Il progetto del gasdotto EastMed che trasporterà il gas da Israele all’Italia

I rapporti economici tra Italia e Israele sono aumentati notevolmente a partire dalla stipula di un accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica nel 2002. Nell’ambito dell’accordo sono stati finanziati oltre 200 progetti, di cui 74 di ricerca di base sviluppati da Università ed enti di ricerca e 135 di carattere industriale. Di particolare rilevanza per Israele, peraltro, è la collaborazione con l’industria italiana, che viene considerata dagli ambienti hi-tech israeliani come un naturale complemento nel passaggio dalla fase di ricerca a quella di brevetto e, infine, a quella di realizzazione e commercializzazione del prodotto. Dal 2019 inoltre l’accordo Accelerate in Israel promuove la presenza di startup italiane in Israele e viceversa. Alcune aziende italiane come ENEL e STMicroelectronics (italo-francese), alla stregua di oltre 350 multinazionali straniere, hanno aperto laboratori di ricerca e sviluppo, mentre altre, tra cui Stellantis, Sparkle, SNAM, Leonardo e ADLER hanno concluso accordi con l’Israel Innovation Authority per sviluppare partenariati industriali con startup israeliane nel settore high tech.

Al livello strategico, Italia e Israele condividono un ruolo chiave nel progetto di gasdotto EastMed, ideato nel 2013, a seguito della scoperta a largo delle coste israeliane dei giacimenti di gas off-shore a partire dal 2009, e che dovrà proprio partire dalle coste di Israele e giungere infine in Italia attraverso Cipro e la Grecia.

Questi rapporti determinano un posizionamento così netto da parte del nostro governo.

Considerazioni finali

La campagna di censura e disinformazione condotta da media tradizionali, social media e partiti borghesi di governo e opposizione sta contaminando profondamente il dibattito pubblico nel nostro paese. Alla base della narrazione faziosa e parziale di TV e giornali vi è una duplice causa: in primo luogo la vicinanza di molti di quei media ai diversi partiti della borghesia, che a vario titolo sono da sempre schierati con il sionismo e pronti a insabbiare qualsiasi crimine condotto da Israele nei territori occupati; infine per l’appartenenza di quei media a grandi gruppi economici, che dai rapporti con Israele traggono ingenti profitti.

A titolo di esempio, il gruppo Exor, che detiene GEDI, tra le maggiori società editrici italiane, detiene anche Stellantis, la quale a sua volta, come anticipato, beneficia dal 2021 di accordi sullo sviluppo di collaborazioni tecnologiche con lo Stato di Israele, mentre la gran parte dei restanti media è di proprietà di capitale filo-atlantico.

Questa realtà dimostra come la lotta per la liberazione della Palestina non possa essere disgiunta dalla lotta contro il capitale e l’imperialismo, che in Israele mostrano il loro volto più brutale e aggressivo, e che nel nostro paese falsificano, nascondono e contaminano.