Dopo queste elezioni: superare l’irrilevanza con una vera costituente comunista

Ha ragione chi tra gli osservatori politici, analisti, giornalisti ha commentato che a vincere queste elezioni è stata la stabilità. Una sorta di conferma, in alcuni casi quasi plebiscitaria, del potere costituito tanto a livello nazionale quanto locale, il cui vero significato va ben al di là di una semplice consultazione elettorale. Un dato quindi che dovrebbe farci riflettere come preludio di una potenziale via d’uscita dalla crisi in atto, a tutto vantaggio del capitale.

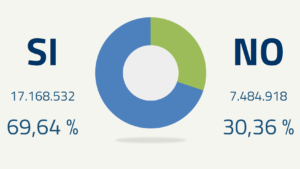

Ma procediamo per passi. Ad uscire rafforzato dal voto è certamente l’asse di governo. La spallata annunciata da parte del centrodestra fallisce in Puglia e Toscana. La vittoria del Sì al referendum cementa l’asse della maggioranza PD con i Cinque Stelle, blindando il Governo fino alla fine della legislatura, salvo macroscopici imprevisti, e tramutando definitivamente i cinque stelle in parte del campo di centrosinistra che si contrappone alla destra Salvini-Meloni. Difficile pensare ad elezioni politiche data la situazione generale, la pandemia, le scadenze istituzionali tra cui l’elezione del Presidente della Repubblica. Difficile pensarci anche a causa di quella forza centripeta rappresentata dalla consapevolezza della futura diminuzione del numero dei Parlamentari che trasforma i deputati di Cinque Stelle, Italia Viva, e di Forza Italia, nei più feroci avversari di ogni scioglimento delle Camere.

L’Italia si avvia così a discutere l’ennesima legge elettorale, risultando pressoché l’unico Paese al mondo a modificare il sistema elettorale quasi ad ogni legislatura da trent’anni a questa parte, sintomo evidente della crisi latente che però trova sempre una sua stabilizzazione. Il PD incassa la modifica degli equilibri interni alla maggioranza e passerà all’attacco sul MES/Recovery Fund e sulle riforme, rompendo l’ormai inesistente resistenza grillina.

I risultati ufficiali della consultazione

La vittoria del Sì, scontata, si palesa in proporzioni nette. È un dato di fatto che la sinistra schierata per il No sia apparsa ancora una volta agli occhi delle classi popolari forza di difesa dello status quo, interessata a mantenere proquota i propri privilegi, insieme alle altre microformazioni politiche (Radicali, Renziani ecc…) sostenitrici del No. Le ragioni del No hanno ottenuto maggiori consensi nei quartieri bene delle città, mentre nelle periferie il Sì ha stravinto. Un elemento solo apparentemente contraddittorio rispetto ai risultati del voto elettorale nelle regioni, ma che di fatto testimonia la capacità egemonica delle classi dirigenti di costruire elementi di sintonia con le classi popolari nel raggiungimento indisturbato delle proprie finalità. Nei fatti questo referendum ci riguardava poco. Il nostro No è stato convinto solo dalla necessità di non prestare il fianco ad un conclamato e formalizzato peggioramento del quadro istituzionale, di fronte ad un peggioramento nei fatti già verificatosi da tempo.

Tanto gli argomenti a favore del Sì erano pretestuosi, quanto quelli a favore del No erano davvero poco comprensibili – non a torto – da parte della stragrande maggioranza dei lavoratori e delle classi popolari. L’utilizzo politico del risultato del referendum, trasformato parzialmente in un plebiscito sul Governo, è stato certamente una mossa intelligente di Conte.

Il peso della pandemia sulle elezioni

Il Governo Conte, alla prova dei fatti, si sta dimostrando tutt’altro che incompetente, tanto da resistere persino all’assedio mediatico di quanti volevano sostituirlo con un Governo di unità nazionale. Nelle stesse ore in cui in Italia ci sono meno di duemila nuovi contagi al giorno, in Francia e Germania la quota è tredicimila, ossia sette volte tanto. La Francia ha annunciato nuove zone rosse con metà del Paese chiuso, in Spagna nello scorso weekend si sono registrati oltre 31.000 nuovi casi, il Regno Unito si appresta a varare nuove misure di contenimento.

Allontanare lo spettro di un nuovo lockdown è la prima preoccupazione di Confindustria e di tutti i settori del capitale italiano. Sulla base della capacità dei rispettivi governi di arginare la diffusione del virus evitando o riducendo i periodi di blocco della produzione, si giocheranno le nuove guerre commerciali, la tenuta o la conquista di quote di mercato. La pandemia è un enorme rimescolamento di carte, messa in discussione di equilibri tra settori capitalistici, stati, alleanze internazionali, e questo i capitalisti lo sanno bene.

Ma evitare una nuova chiusura è anche la prima aspirazione dei settori della piccola e media borghesia, dei lavoratori autonomi, che sperano di riprendersi velocemente dalla crisi, e persino dei lavoratori dipendenti, che in larga parte sono impauriti – tutt’altro che pronti a mobilitarsi in massa – per la perdita dei posti di lavoro. La richiesta/speranza di tornare il prima possibile alla “normalità”, quella stessa normalità che è parte del problema, è più forte di ogni spinta verso la contestazione. La paura e il timore passivo vincono sull’attivazione e la lotta, la speranza che tutto possa risolversi e l’idea di delegare la soluzione prevalgono sulla consapevolezza di dover prendere in mano il proprio destino. È qui, di fronte a tutte le contraddizioni del capitale, che si dimostra, nella realtà, la sua straordinaria capacità egemonica, la sua pervasività in campo culturale e sociale, come freno potente ad ogni cambiamento.

Nonostante siano già stati persi centinaia di migliaia di posti di lavoro, il governo ha agito con intelligenza. Ha frenato le richieste immediate degli industriali che, invocando la libertà assoluta di licenziamento, avrebbero messo a rischio la pace sociale del Paese e – agendo da vero e proprio capitalista collettivo di fronte agli egoismi individuali delle imprese – ha assicurato così una gestione più diluita della crisi, rendendola affrontabile con minori sconvolgimenti. Ha incassato prestiti a Bruxelles come richiesto, che consentono elargizioni dirette per le imprese, avviando quel programma di investimenti pubblici attraverso incentivi che chiedevano settori dell’edilizia, ma garantendo al tempo stesso ampi profitti al settore bancario attraverso la cessione dei crediti. Ha distribuito fondi a pioggia per assicurare la pace sociale nel momento più acuto dell’emergenza. Quanto potrà durare tutto questo? Vedremo.

Il capitale, forte di una egemonia indiscussa, sta riuscendo fino ad oggi nell’impresa di presentare la pandemia come un fattore del tutto naturale, riuscendo cioè a mascherare efficacemente le concause della sua diffusione e dei suoi effetti che sono tutte invece frutto della direzione e delle scelte economiche e politiche che sono dettate dalle esigenze del capitale stesso. Il virus è un fattore naturale, la riduzione dei posti letto negli ospedali no, come non lo è la catena di contagio sui luoghi di lavoro, e non lo sono state le scelte politiche che hanno ritardato la chiusura lo scorso inverno aggravando i numeri di contagiati e morti.

A sinistra Vincenzo De Luca (PD), a destra Luca Zaia (Lega)

L’emergenza come fattore naturale ed estraneo, unisce, compatta e soprattutto nasconde. La riprova è che all’esito di questa tornata elettorale vengono confermati pressoché tutti i Governatori regionali, esponenti di partiti responsabili dei tagli alla sanità effettuati in questi anni, vince il partito guidato da un segretario che, come governatore del Lazio, ha contribuito a chiudere decine di ospedali. A queste elezioni nessuno, insomma, ha chiesto il conto per quanto accaduto, accontentandosi di valutarne la gestione immediata di fronte all’emergenza assoluta della pandemia: Zaia stravince perché il Veneto non fa la fine della Lombardia, De Luca perché le sue prese di posizione tranquillizzano il sentire medio dei campani e risvegliano anche quell’orgoglio meridionale di rivalsa. Localismi, nazionalismi, tutti elementi con cui si salda la tenuta dei sistemi di potere ad ogni livello.

L’astensione non aumenta, anche se certifica l’ormai chiara disaffezione di una fascia importante di elettori, per lo più parte delle classi popolari, di fronte alle elezioni. Ma più che la protesta è la passività a vincere, in assenza di qualsivoglia alternativa che risulti presentabile e credibile agli occhi di questi settori, che sappia incarnarne le aspettative immediate come oggi non fanno più neppure i Cinque Stelle e neanche la stessa Lega, che perde consensi.

Il deserto a sinistra

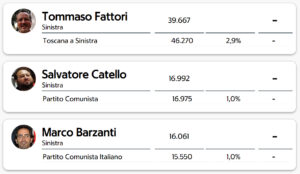

Le liste di sinistra e le diverse liste comuniste si contendono uno spazio residuale comune tra loro, nonostante l’agguerrita concorrenza in alcuni casi a livello locale. Potere al Popolo in Campania prende poco più dell’1%, le varie liste comuni promosse dal PRC, con la partecipazione alterna del PCI o di Sinistra Italiana, tutte al di sotto dell’1% eccezione fatta per la lista di Fattori in Toscana che comunque passa dal precedente 6% all’attuale 2,2%. Un quadro di prevedibile desolazione da cui non sfuggono neppure le liste comuniste, dove presenti.

Risultati delle liste di sinistra radicale e comuniste

Prendiamo il caso della Toscana. Il P.C. alle politiche del 2018 aveva preso oltre 22 mila voti (1,04% alla Camera), alle Europee del 2019 31 mila (1,68%) alle regionali piomba a meno di 17mila (0,96% presidente, 1,05% lista). Di fronte a questo risultato il primo commento del suo segretario è “il nostro posizionamento prosegue in crescita” una sorta di mantra recitato ad ogni occasione, anche di fronte all’evidenza contraria della perdita di quasi metà dei voti in un anno[1].

In Toscana le due liste comuniste P.C. e P.C.I. prendono rispettivamente lo 0,96% e lo 0,9%, a suggellare l’imbarazzo di una campagna elettorale condotta con continue dichiarazioni in cui si invitava a votare per il simbolo con la bandiera rossa e la falce e martello bianca, tentando goffamente di evitare la confusione e finendo per passare per scemi agli occhi dei più.

L’elettorato comunista non solo non aumenta di fronte ad un contesto epocale come quello che attraversiamo, non solo percepisce di far parte di una sorta di riserva indiana in un mondo ostile, ma deve pure subire l’imbarazzo di dividersi sulla scheda tra progetti che appaiono alla stragrande maggioranza identici se non per le differenti associazioni cromatiche dei rispettivi simboli. Una dilemma che dall’esistenziale finisce per divenire stilistico, tra fautori dell’abbinamento su rosso del bianco o del giallo. Il tutto in ottica di fase, insieme alle tifoserie storiche sui social, appare meno attuale e interessante delle dispute tra guelfi e ghibellini, o delle fantastiche disquisizioni sul sesso degli angeli nel concilio di Costantinopoli con gli ottomani alle porte.

Al netto di tutti i ragionamenti la presenza di una falce e martello sulla scheda prende tot voti. Se sulla scheda ce ne sono due, quei voti – residuali – si dividono, e perdono anche una parte che si disaffeziona ulteriormente. Il radicamento, comunque magro, conta il minimo, ma molto meno del residuo voto al simbolo. Le dispute ideologiche sono del tutto sconosciute agli elettori. Lo stesso, salvo poche varianti, vale anche per liste come Potere al Popolo, come largamente provato alle elezioni in Emilia-Romagna e nei raffronti tra politiche, europee e regionali.

E questo non per sminuire molte questioni oggi sul tavolo, ma per dire che il peggior modo di affrontarle è pretendere di competere sul campo elettorale e non invece sul piano della discussione politica di una necessaria ricerca dell’unità comunista a partire da una riaffermazione dei compiti storici e la definizione di una strategia efficace, adeguata e rinnovata alla luce del contesto attuale.

Chi scrive propose questa strada nei mesi scorsi, il resto delle vicende è noto. Continuo a credere che sia l’unica via da percorrere.

Aprire una fase di discussione e ricostruzione reale per affrontare la crisi

Bisognerebbe che le dirigenze attuali dei partiti avessero un po’ di onestà intellettuale, smettendo di pensare alla propria autoriproduzione, alla soddisfazione personale delle cariche onorifiche, al minutaggio televisivo della par condicio, agli appagamenti personali di un’autorappresentazione di sé e del rispettivo gruppo priva di riscontro nella realtà. Bisognerebbe riconoscere davvero e non come premessa da tradire nelle conclusioni, la sconfitta epocale subita, il fatto che le nostre parole d’ordine sono percepite come estranee a livello di massa, anche in circostanze come queste in cui la realtà ci dà ragione da vendere. Non ha senso prospettare l’obiettivo di un cambiamento di sistema se non si agisce per realizzarlo a partire dalla società così come ci è data oggi, non come era cento anni fa, cinquanta o come ci piacerebbe che fosse.

In questo il superamento della frammentazione è una parte, ma solo una parte, premessa per evitare gli effetti più macroscopici e farseschi della sconfitta, ma non la soluzione finale. Non esiste prospettiva di superamento della frammentazione se non accompagnata da una revisione generale, da una condivisione strategica di fondo da costruire. E soprattutto non esiste prospettiva comunista che continui a voler sostenere l’insostenibile tesi della costruzione tramite le elezioni e non attraverso rinnovate modalità di radicamento, connessione, con le classi popolari, sviluppo di lotte attraverso un piano di costruzione e organizzazione di reali avanguardie e di un conflitto che oggi la maggioranza dei lavoratori stessi negano di voler realizzare.

Il movimento comunista deve sapersi ricostituire e assumere sulle proprie spalle l’esigenza di cambiamento che esiste in potenza in questa società, assorbire gli argomenti nuovi come la questione ambientale su cui si misurano concretamente i limiti del sistema capitalistico e non respingerli come elementi di distrazione[2]. Dotarsi di propri intellettuali di riferimento, di una politica culturale in grado passo dopo passo di contendere egemonia al potere e costruire i propri tecnici in ogni campo della società. Colmare la divisione tra fare per fare tipica del movimento che costruisce radicamenti territoriali privi di prospettiva politica, e ideologismi privi di riscontro e lavoro materiale nelle contraddizioni di classe per come esse si presentano oggi. Unire le avanguardie effettive, per quanto poche esse siano e a maggior ragione perché sono poche e isolate, evitando dispersioni in campo sindacale sui luoghi di lavoro.

Bisognerebbe dimostrare senso del momento storico, avere il coraggio di prendere atto che siamo a zero, non vantare primazie inconsistenti e titoli nobiliari, evitare il rinchiudersi in steccati, famiglie, sottofamiglie e guardare invece alla prospettiva strategica e alla concretezza dei compiti che dobbiamo affrontare. Riscoprire lo spirito leninista di osare, di saper coniugare la fedeltà ai principi e agli obiettivi, con l’individuazione delle forme più congeniali e utili a raggiungerli.

Avremmo bisogno, di un percorso costituente vero e di un rovesciamento completo di prospettive, che prenda atto dei cambiamenti epocali intercorsi e che eviti di reagire ripercorrendo per familiarità le strade errate già percorse. Avremmo bisogno di veri e propri “Stati Generali” del movimento comunista in Italia, in cui si discuta di tutto questo e molto di più.

Il rischio vero a cui andiamo incontro altrimenti è lasciare al capitale la possibilità di gestire la crisi attuale come già fatto nel 2008, senza alcuna capacità di utilizzare questa crisi come presupposto per rovesciare l’esistente che la ha generata.

È ora di capire che non saranno dieci minuti televisivi in par condicio, né comizi locali in vista delle elezioni a farci recuperare il terreno perduto. Non si cresce e non si avanza. Al più si resta fermi, dopo più di dieci anni, inchiodati all’inconsistenza. Prenderne atto non è un segno di debolezza, ma la premessa per imboccare la via giusta.

Note

[1] Ad essere onesti si dovrebbe fare un bilancio ben più accurato. Il P.C. si è presentato in 3 delle 12 regioni in cui tra 2019 e 2020 si è andati al voto (Umbria, Emilia-Romagna, e Toscana) con una lista unitaria con il P.C.I. nelle Marche, per cui 4/12. Nelle restanti regioni lo scarso radicamento locale non ha consentito di raccogliere le firme. In Umbria dopo aver rifiutato l’accordo elettorale con P.a.P. e P.C.I. ha ottenuto l’1,01% (0,98% di lista), in Emilia-Romagna la lista non riuscì a raccogliere tutte le firme risultando mancante in alcuni collegi, totalizzando lo 0,48% dei voti (0,44% al candidato presidente). In Toscana e Marche la presentazione in tutti i collegi è avvenuta dopo la riduzione ad 1/3 delle firme disposta per la pandemia. Si tratta di regioni “rosse” dove alle scorse Europee il P.C. aveva preso risultati ampiamenti superiori alla media nazionale.

[2] Tanto per fare un esempio di come unità elettorale non significhi miglioramento delle posizioni, basta citare il contenuto di un volantino della lista comunista delle Marche, costruita da PC e l’ala del PCI che ha riferimento a Fosco Giannini. Si legge nel volantino: “Prova ad interessarti alle minoranze culturali quando sei disoccupato o non arrivi a fine mese. Prova ad interessarti alla libertà di stampa e alla controinformazione quando hai solo la terza media. Prova ad interessarti ai diritti LGBT quando sei costretto a dormire in strada. Prova ad interessarti ai cambiamenti climatici quando sei un disabile che non può lavorare e che ha perso il sussidio che gli spettava”. Un volantino delirante perché continua ad alimentare contrapposizioni artificiose, come se interessarsi delle une e delle altre sia incompatibile, e senza rendersi conto per di più di tradire ogni impostazione leninista vincolando i presunti lavoratori a cui si riferirebbe il testo, a un economicismo esasperato. Non rendendosi conto poi come alcuni di questi temi – come la questione ambientale ad esempio, o la critica al sistema di informazione – possano e debbano costituire argomenti per legare settori di massa su temi che evidenziano contraddizioni fondamentali del sistema capitalistico. Per finire continua ad alimentare parte del problema attuale ossia la scissione tra elemento intellettuale e materiale alimentando una distinzione utile solo a perpetuare l’egemonia capitalistica nei secoli a venire. I comunisti avevano militanti semi-analfabeti che conoscevano i quadri di Picasso e Guttuso, leggevano sull’Unità le notizie, dove venivano ospitati interventi dei massimi esponenti del mondo della cultura e di ogni branca del sapere. Questi elementi non sono estranei all’idea di società che vogliamo conquistare. “Vogliamo il pane e anche le rose” si diceva una volta. Qui si chiedono vagonate di pane nero come se fossero sufficienti a soddisfare le aspirazioni dei lavoratori, dimenticando inoltre che nel contesto attuale, una delle grandi armi del capitalismo è la capacità di fornire beni e creare bisogni. Non sono i padroni a fare le file per comprare i nuovi modelli di i-phone, ma quegli stessi lavoratori che a stento arrivano alla fine del mese e abitano le periferie delle metropoli.