La multinazionale come forma tipica d’impresa del capitalismo odierno

Come abbiamo visto in un articolo precedente[1], l’Italia è un Paese appartenente al centro del sistema economico mondiale e presenta un carattere imperialista, sebbene occupi nella catena imperialista una posizione bassa e sebbene lo Stato imperialista italiano presenti delle debolezze strutturali, che spingono il capitale a base italiana a trovare appoggio, oltre che presso lo Stato nazionale, anche presso organismi sovranazionali, come la Nato e la Ue.

L’imperialismo odierno non si manifesta attraverso il controllo diretto territoriale della periferia da parte degli stati del centro, come all’epoca del colonialismo, ma attraverso il controllo dei flussi di capitale, di merci e di tecnologia, tra il centro – i paesi più sviluppati – e la periferia – i paesi meno sviluppati, subalterni e dipendenti rispetto ai primi.

Elemento centrale dell’imperialismo attuale sono le imprese multinazionali e transnazionali[2], cioè le imprese che articolano la loro rete di produzione e di vendita in paesi diversi da quelli di origine e di sede. Infatti, le multinazionali e le transnazionali sono state uno degli strumenti principali della globalizzazione e l’imperialismo attuale si può definire come imperialismo delle multinazionali e delle transnazionali.

Nonostante i processi di globalizzazione abbiano subito negli ultimi anni, dal punto di vista degli scambi commerciali, un rallentamento, in contemporanea con una certa tendenza verso la regionalizzazione in tre macro-aree, il Nord-America con al centro gli Usa, l’Europa con al centro la Germania e l’Asia con al centro la Cina[3], ciò non vuol dire che la tendenza all’internazionalizzazione del capitale sia venuta meno. Al contrario, tale tendenza si è rafforzata tramite l’espansione delle affiliate all’estero delle imprese multinazionali. L’economia italiana, come quella mondiale, vede la prevalenza sempre più netta della forma multinazionale di impresa, che è al centro della divisione del lavoro nazionale e internazionale (catene del valore globali) e che risulta preponderante anche nelle esportazioni e nelle importazioni complessive del Paese.

Come per quanto riguarda la sua collocazione nel centro imperialista, anche sul piano delle imprese multinazionali l’Italia presenta delle peculiarità, che la differenziano dagli altri Paesi imperialisti. Infatti, così come le imprese italiane sono in generale caratterizzate da dimensioni medie più piccole di quelle degli altri Paesi avanzati, anche per quanto riguarda i grandi gruppi italiani le dimensioni sono minori di quelle degli altri paesi imperialisti. Tra i primi 500 gruppi censiti dalla rivista statunitense Fortune nel 2015 (ultimo anno disponibile per Paese) c’erano sono solo 9 gruppi italiani (Exor [Fca], Eni, Enel, Assicurazioni generali, Intesa San Paolo, Unicredit, Poste italiane, Telecom, e Unipol), mentre la Francia, ad esempio, annoverava nella stessa classifica 32 gruppi e la Germania 28 gruppi. L’Italia si collocava così all’11° posto tra i vari Paesi, superata anche da alcuni paesi più piccoli, dal punto di vista della popolazione e del Pil, come Olanda, Svizzera e Canada.

Ad ogni modo, le multinazionali italiane, anche se mediamente più piccole e per questo definite “multinazionali tascabili”, sono abbastanza numerose. Nel 2017 l’Italia si collocava nella Ue a 28 al quarto posto, dopo Francia, Regno Unito e a non molta distanza dalla Germania, con 23.727 imprese all’estero a controllo italiano contro 29.143 imprese all’estero a controllo tedesco.

Recentemente l’Istat ha pubblicato le statistiche, aggiornate al 2018, relative sia alle attività all’estero delle imprese a controllo italiano sia alle attività delle imprese a controllo estero che operano nel nostro Paese[4].

La crescita delle multinazionali si è manifestata anche nell’ultimo decennio, tra 2007 e 2018. Sulla base dei dati forniti dall’Istat abbiamo calcolato il grado di internazionalizzazione attiva, dato dall’incidenza degli occupati nelle affiliate estere delle multinazionali a controllo italiano su quelli totali operanti in Italia, che è passato dall’8,4% del 2007 al 10,1% del 2018, mentre il grado di internazionalizzazione passiva, dato dall’incidenza degli occupati delle affiliate in Italia di multinazionali a controllo estero, sempre sul totale degli occupati dipendenti, è passato, sempre tra 2007 e 2018, dal 7,1% all’8,3%.

Qui di seguito ci concentreremo prima sulle attività delle affiliate estere delle multinazionali italiane, e poi sulle attività delle multinazionali estere in Italia.

Le multinazionali a controllo italiano

Vediamo, in primo luogo, lo sviluppo recente del fenomeno dell’internazionalizzazione delle imprese attraverso la variazione degli indicatori economici più importanti.

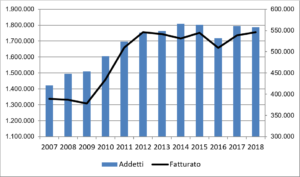

Tra 2007 e 2018 il numero delle imprese estere a controllo nazionale è passato da 20.972 a 23.778 (+18,6%), mentre gli addetti sono cresciuti da 1.421.062 a 1.786.907 (+25,7%), e il fatturato è salito da 388,9 miliardi di euro a 546,2 miliardi di euro (+40,4%). La massima crescita degli addetti è avvenuta tra 2007 e 2014, dopodiché si è avuta una stabilizzazione, tranne che nel 2016 quando si è registrato un calo consistente. Invece, per quanto riguarda il fatturato la crescita si è verificata tra 2007 e 2012, con una stabilizzazione successiva, tranne sempre che nel 2016 (Figura 1). Al momento in cui le imprese sono state intervistate, molte di queste avevano pianificato nuovi investimenti di controllo anche per il 2019 e 2020. Tra i principali gruppi multinazionali è il 42,7% ad aver pianificato nuovi investimenti, tra i gruppi di medio-grande dimensione è il 20,1%, e, infine, tra i gruppi di piccola dimensione è il 10,5%[5]. Quindi, stando ai dati esposti, l’attività delle multinazionali italiane all’estero è cresciuta, proprio nel periodo immediatamente successivo allo scoppio della crisi del 2008-2009. La crescita delle controllate estere è stata marcatamente più forte di quella complessiva delle imprese all’interno e dell’economia italiana in generale, considerando che il fatturato delle imprese in Italia ha registrato un lieve decremento (-0,6%), in termini nominali, tra 2008 e 2018.

Nel 2018 le imprese residenti all’estero a controllo nazionale, che rappresentano appena lo 0,5% delle imprese residenti in Italia, hanno sviluppato un fatturato pari al 17% del fatturato complessivo delle imprese residenti in Italia. Il macro-settore maggiormente presente all’estero è l’industria in senso stretto (manifattura più utilities e estrazioni minerarie), che, pur con una incidenza del 2% sul numero delle imprese domestiche, conta il 24% per gli addetti e il 24,8% per il fatturato. Minore è l’incidenza delle costruzioni con lo 0,2% delle imprese, il 5,7% degli addetti e il 9,2% del fatturato e dei servizi con lo 0,4% delle imprese, il 6,5% degli addetti, e il 12% del fatturato.

Fig. 1 – Imprese a controllo italiano residenti all’estero. Addetti in unità e fatturato in milioni di euro (scala destra) – Fonte: Istat

All’interno dell’industria strettamente intesa i settori maggiormente presenti all’estero, in base agli addetti, sono la fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, seguita dall’estrazione di minerali da cave e miniere, dalla fornitura di energia elettrica e gas, dalla fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche. I settori maggiormente presenti all’estero per fatturato sono la fabbricazione di autoveicoli, l’estrazione di minerali da cave e miniere, la fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche e la fabbricazione di macchinari e apparecchiature non altrimenti classificati. In particolare, due settori superano con gli addetti all’estero quelli in Italia, la fabbricazione di autoveicoli (120,3%) e l’estrazione di minerali (116,1%), e un settore, quello degli autoveicoli (144,6%), supera all’estero il fatturato realizzato in Italia. Nella determinazione della classifica per settore industriale ovviamente ricopre un ruolo decisivo la presenza delle più importanti multinazionali italiane, Fca, Eni e Enel, che sono tra le principali multinazionali mondiali nei rispettivi settori di attività.

Le imprese multinazionali risultano quelle maggiormente concentrate e, del resto, la crescita delle dimensioni è un fattore importante nella spinta all’internazionalizzazione. Infatti, le dimensioni medie delle imprese a controllo italiano e residenti all’estero sono maggiori di quelle delle imprese residenti in Italia, 75 addetti contro 3,8. Il settore dove si riscontrano le dimensioni maggiori è l’industria in senso stretto con 120,6 addetti all’estero contro 9,9 all’interno. Fra i vari settori dell’industria le dimensioni maggiori sono riscontrate nella fabbricazione di autoveicoli con 734 addetti contro 73, e nella fabbricazione di altri mezzi di trasporto con 304,6 addetti contro 37,9.

Passiamo ora alla dislocazione geografica delle multinazionali italiane. I primi 10 Paesi in classifica comprendono il 59,9% delle imprese, il 61,6% degli addetti e ben il 70,3% del fatturato delle multinazionali italiane. I Paesi singoli con la maggiore presenza in termini di addetti non sono europei: si tratta di Stati Uniti (230.224 addetti), Brasile (160.000) e Cina (137.934). Questi Paesi sono seguiti da Romania (124.555), Germania (103.952), Spagna (80.231), Francia (80.042), Polonia (68.456), Regno Unito (65.501) e India (49.240). Considerando, quindi, la diffusione delle multinazionali per macro-area economico-geografica, quella dove sono maggiormente presenti gli investimenti di controllo delle multinazionali italiane è la Ue a 15 Paesi[6], fra i quali la maggioranza appartiene all’area euro, sia per l’industria sia per i servizi, rispettivamente con il 24,3% e il 34,7% delle imprese multinazionali. Presa nel suo insieme la Ue (a 28) vede la presenza del 52,8% delle affiliate estere, con il 40,8% degli addetti e il 48,5% del fatturato. La seconda area di presenza delle multinazionali è rappresentata dal Nord America per il fatturato (25,2%) e dall’Asia per quanto riguarda gli addetti (16%).

Ciò conferma la tendenza alla regionalizzazione della internazionalizzazione anche dal punto di vista della localizzazione degli investimenti di controllo, determinata anche dalla tendenza a creare campioni europei da contrapporre ai gruppi, generalmente di maggiori dimensioni, di altre aree economiche, soprattutto quelli degli Usa e del Giappone, senza dimenticare la Cina, i cui gruppi hanno scalato numerose posizioni nella classifica internazionale negli ultimi anni. Tra i primi10 gruppi mondiali della classifica di Fortune per fatturato ci sono tre gruppi cinesi, rispettivamente al secondo, terzo e quarto posto (2020)[7].

Invece, un esempio di costruzione di campione europeo recente e di grande importanza per le dimensioni dei gruppi coinvolti è Stellantis, la società che sta nascendo dalla fusione di Fca, controllata dalla famiglia Agnelli, e della francese Psa, e che darà vita al quarto gruppo mondiale nel settore dell’auto. Altro esempio, significativo per dimensioni, è Essilorluxottica, gruppo transnazionale dell’occhialeria nato dalla fusione della francese Essilor e dell’italiana Luxottica, di proprietà di Del Vecchio, che recentemente ha aumentato la sua quota in Mediobanca all’11%. Si tratta di un esempio dell’integrazione del capitale industriale con il capitale bancario, che dà luogo al capitale finanziario, centrale nelle dinamiche del modo di produzione capitalistico e significativo della concentrazione del potere economico in sempre meno mani, come rilevato già da Hilferding[8] e Lenin[9] più di un secolo fa.

Quali sono le ragioni delle partecipazioni di controllo all’estero delle multinazionali italiane? Secondo le risposte date dalle imprese al questionario dell’indagine Istat, la ragione principale è data dall’accesso a nuovi mercati, che viene dichiarata come motivazione molto importante dal 79,8% dei gruppi industriali e come abbastanza importante dal 17,2%, seguono l’aumento della qualità e lo sviluppo di nuovi prodotti (25,8% e 37,7%), l’accesso a nuove conoscenze o competenze tecniche (22,8%e 34,8%) e la riduzione di altri costi diversi dal costo del lavoro (15,6% e 37,8%). La riduzione del costo del lavoro è, invece, molto importante “solo” per il 13,4% delle imprese intervistate e abbastanza importante per il 25%.

Le motivazioni non legate al costo del lavoro, specie quelle relative alla conquista di nuovi mercati, ma anche all’acquisizione di nuovi prodotti o tecnologie, possono spiegare gli investimenti in Usa e in Europa occidentale, mercati ricchi che vengono presidiati dalle imprese italiane anche con gli investimenti diretti e non solo con le esportazioni di merci dall’Italia. Non possono, però, certo spiegare la massiccia presenza di affiliate estere in Cina, India, e nei Paesi periferici. Inoltre, solo in parte, sebbene questa sia preponderante, le affiliate estere si occupano di produrre direttamente beni e servizi, le altre si occupano di funzioni di supporto come vendita e assistenza post-vendita, marketing, logistica, ecc. Se, dunque, vogliamo avere un quadro effettivo dell’importanza del costo del lavoro dobbiamo andare a guardare la manifattura, dove predomina la produzione diretta di beni. In questo settore, tolti gli Stati Uniti, che sono al primo posto per quanto riguarda gli addetti, i primi quattro Paesi per addetti delle multinazionali italiane registrano un basso costo del lavoro: Romania (con 9.100 euro di costo del lavoro pro capite), Cina (15.500 euro), Brasile (19.500 euro), Polonia (17.700). Inoltre, tra i primi quindici Paesi per numero di addetti alla manifattura ci sono altri Paesi a basso costo del lavoro: India (8.200 euro), Messico (10.300 euro), Tunisia (4.500), Serbia (7.300), Repubblica Ceca (20.800 euro) e Federazione russa (13.100 euro).In totale tra i primi 15 Paesi, ben 10 sono paesi dove il costo del lavoro è molto inferiore a quello italiano, che, sempre della manifattura, è di 51.500 euro per dipendente nelle imprese domestiche e di 60.300 euro in quelle a controllo estero.

A dimostrazione dell’importanza dei costi e in particolare del costo del lavoro, rispetto alle altre motivazioni, nella localizzazione delle affiliate all’estero c’è la destinazione geografica del fatturato delle imprese manifatturiere. Viene esportato al di fuori dei Paesi sedi delle affiliate ben il 36,4% del fatturato (nel 2007 era il 24,7%), di cui una quota importante verso l’Italia. Questo è vero in particolare per i settori tipici del made in Italy, composto di settori maturi. Le industrie tessili e dell’abbigliamento esportano il 53,6% del fatturato in Italia e il 24,4% in altri paesi, la fabbricazione di articoli in pelle e simili esporta il 46,5% in l’Italia e il 45,9% in altri Paesi, e, infine, la fabbricazione di mobili esporta il 40,2% in Italia e il 29% in altri Paesi. In questi settori si realizza anche il cosiddetto traffico di perfezionamento passivo, che consiste nella produzione di parti del prodotto, ideato o disegnato in Italia, in Paesi periferici, dove i costi di produzione sono inferiori, reimportandolo per completarlo e venderlo a prezzi che garantiscono altissimi margini di profitto alle multinazionali del lusso come Prada. Viceversa, producono soprattutto per il mercato di localizzazione le affiliate che producono autoveicoli (73,4%), dato sul quale influisce la produzione statunitense di Fca, che è destinata al mercato Usa, e quelle che fabbricano prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (64,2%).

Le multinazionali a controllo estero

Anche le imprese controllate da multinazionali estere hanno registrato un notevole incremento negli ultimi anni, ma di grado inferiore a quello registrato dalle affiliate estere delle multinazionali italiane. Le imprese a controllo estero sono passate, tra 2007 e 2018, da 14.401 a 15.519 (+7,8%) e i loro addetti da 1.246.794 a 1.446.811 (+16,04%).

Il peso delle multinazionali estere sull’economia italiana è di tutto rispetto. Con lo 0,3% delle imprese residenti in Italia e l’8,3% degli addetti, le multinazionali estere sviluppano il 18,6% del fatturato totale, il 15,5% del valore aggiunto e soprattutto il 23,6% della spesa in ricerca e sviluppo. Le imprese a controllo estero, rispetto alle imprese domestiche, presentano indicatori superiori, con un valore aggiunto per addetto di 86.200 euro contro 50.700 euro e un costo del lavoro di 51.100 euro contro 39.600 euro.

Le multinazionali estere hanno dimensioni mediamente superiori a quelle italiane e rappresentano una quota importante delle grandi imprese residenti in Italia. Quelle a controllo estero rappresentano il 24,4% delle grandi imprese attive in Italia, e con il 26,5 degli addetti sviluppano il 34,1% del fatturato e il 31,3% del valore aggiunto.

Vediamo ora la distribuzione geografica delle multinazionali estere. Nella classifica per addetti il Paese che pesa di più è la Francia con 292.270 addetti, seguita dagli Usa con 287.901 addetti e dalla Germania con 193.840 addetti. Sul piano del fatturato e del valore aggiunto, però, gli Usa sono al primo posto con rispettivamente il 20,3% e il 20,8% del totale. Nella distribuzione per aree geografiche la Ue ha un largo predominio, con il 65,6% delle imprese a controllo estero, il 62,6% degli addetti, ed il 58,3% del fatturato, a dimostrazione, anche dal punto di vista della internazionalizzazione passiva, della forte integrazione tra l’economia italiana e quella europea e della tendenza alla regionalizzazione.

Il peso delle multinazionali estere è particolarmente significativo negli scambi commerciali con l’estero dell’Italia. Infatti, le filiali delle multinazionali estere in Italia detengono il 29,4% delle esportazioni e pressoché la metà (49%) delle importazioni italiane. La maggior parte di questi scambi sono intra-company, cioè avvengono tra filiali localizzate in Paesi diversi dello stesso gruppo multinazionale. Gli scambi intra-gruppo nelle esportazioni sono il 41,9%, mentre nelle importazioni sono il 65%. I settori dove il peso delle multinazionali estere è maggiore sulle importazioni e sulle esportazioni sono quello farmaceutico (con una incidenza rispettivamente dell’89,1% e del 77,6%), l’estrazione di minerali da cave e miniere (63,9% e 52,8%), e la fabbricazione di prodotti chimici (54,9% e 46,4%).

La maggiore differenza tra le controllate estere delle imprese italiane e le controllate straniere in Italia sta nella composizione per settori economici. Fra le affiliate estere delle imprese italiane prevale l’industria (58,7% degli addetti totali), e in particolare la manifattura (49,7%), sui servizi (41,3%). Invece, fra le controllate estere in Italia prevalgono i servizi (66,3%) sull’industria (33,7%), con la manifattura appena al 31,7%. Sono quasi 900mila gli addetti all’estero della manifattura italiana, mentre quelli della manifattura estera in Italia sono 458mila. Questo dato conferma che la manifattura, il settore centrale dell’economia, rimane in larga parte in mani italiane. In questo modo, si conferma quanto dicevamo in altra sede[10] e cioè che la borghesia italiana non può essere considerata una borghesia compradora, cioè come una borghesia ad attività prevalentemente intermediaria e non produttiva, ma deve essere considerata una borghesia che ha salde e autonome radici produttive, che le permettono una discreta e autonoma proiezione all’estero.

Alla radice dell’espansione delle multinazionali, caduta del saggio di profitto e centralizzazione

Come abbiamo visto sopra, la crescita delle multinazionali italiane all’estero è aumentata anche nel periodo di crisi, successivo al picco raggiunto dal prodotto interno nel 2007, ed è pure aumentata, sebbene in modo meno sostenuto, la crescita delle multinazionali estere in Italia.

La crescita delle attività all’estero delle imprese capitalistiche è dovuta in gran parte alla cosiddetta legge della caduta tendenziale del saggio di profitto, enunciata da Marx nel Capitale. La caduta del saggio di profitto dipende dal ridursi della parte di capitale che va in forza lavoro, il capitale variabile, rispetto alla parte che va in mezzi di produzione, materie prime, capannoni, ecc., il capitale costante.

Marx chiama questo fenomeno, tipico del movimento del capitale, aumento della composizione organica del capitale. Per capire perché si possa determinare la caduta del saggio di profitto, bisogna ricordare che il profitto è plusvalore e che il plusvalore è prodotto dal solo capitale variabile, la forza lavoro. Quindi, se si riduce, in proporzione al capitale totale, la parte che va in forza-lavoro, diminuisce, sempre in proporzione al capitale totale, anche il plusvalore. Di conseguenza, essendo il saggio di profitto un rapporto con al numeratore il plusvalore e al denominatore il capitale totale, si ha una diminuzione del saggio di profitto stesso.

Per questa ragione, in base alla logica del suo movimento interno, il modo di produzione capitalistico dovrebbe andare incontro alla progressiva riduzione del saggio di plusvalore fino ad arrivare al proprio crollo. Se ciò non avviene e la legge ha un carattere tendenziale, è perché, come avverte Marx, il capitale mette in atto una serie di “cause antagonistiche”, cioè di interventi che contrastano la caduta del saggio di profitto, tra i quali uno dei maggiori è l’esportazione all’estero di merci e oggi soprattutto di capitale produttivo. Per questa ragione Marx sosteneva che il problema non sta tanto nello spiegare il perché della caduta del saggio di profitto, quanto nello spiegare il perché della lentezza di tale caduta ed il suo trasformarsi in una tendenza.

Così, infatti, si esprime Marx nel Capitale: “Del resto quanto ai capitali investiti nelle colonie ecc., essi possono fornire un saggio del profitto superiore in quanto generalmente il saggio di profitto è più alto in questi Paesi in seguito all’inadeguato sviluppo della produzione[11], sia in quanto tramite schiavi, coolies, ecc. il lavoro viene sfruttato in maniera più intensa. Ora non si comprende la ragione per cui i saggi del profitto superiori prodotti da capitali investiti in certe particolari branche della produzione e destinati alla madre patria, a parte il caso in cui non si imbattano nell’ostacolo di monopoli, non debbano qui influenzare il livellamento del saggio di profitto, e quindi elevarlo ‘pro tanto’[12]. E questo in special modo quando l’investimento di capitale è fatto in branche della produzione che sono sottoposte alle leggi della libera concorrenza. […] Il Paese più favorito riceve una quantità di lavoro superiore rispetto a quello che offre in cambio, malgrado tale differenza, questa eccedenza, come d’altra parte si verifica in qualunque scambio tra valore e capitale, torni ad esclusivo vantaggio di una certa classe. Dato quindi che il saggio di profitto è più alto e in genere è più alto nelle colonie, esso può accompagnarsi, quando le condizioni naturali siano propizie, a un livello più basso dei prezzi. […] E così abbiamo visto in genere che le stesse cause che provocano la caduta del saggio di profitto generano forze antagonistiche che frenano, ostacolano e in parte paralizzano tale caduta. Così la legge viene ridotta a una semplice tendenza, i cui risultati si presentano in maniera evidente soltanto sotto determinate condizioni e durante periodi di tempo abbastanza lunghi.”[13]

Naturalmente oggi non ci sono le colonie, ma il concetto rimane lo stesso: l’esportazione di capitale nei Paesi capitalisticamente meno sviluppati, e quindi con una composizione organica del capitale più ridotta e con un costo del lavoro più basso, è uno dei fattori di controtendenza alla caduta del saggio di profitto, che, come abbiamo visto in un altro articolo[14], attraversa la manifattura italiana da diversi decenni.

Lenin definiva la prevalenza dell’esportazione di capitale sull’esportazione di merci come una delle caratteristiche principali dell’imperialismo. Questo è oggi ancora più vero che in passato. Quella multinazionale e transnazionale è la forma di impresa tipica di questa fase storica di crisi strutturale del capitale. Questo non solo per le ragioni suddette ma anche perché le imprese, potendo contare su una produzione distribuita geograficamente, possono spostare la produzione dove le condizioni sono migliori, ad esempio per un cambio valutario più favorevole o per una imposizione fiscale più bassa. Inoltre, un fattore di compensazione della caduta del saggio di profitto è l’aumento della massa del profitto. L’aumento della massa di profitto è dato dall’aumento delle dimensioni del singolo capitale, che, fra l’altro, permette di realizzare migliori economie di scala, riducendo una parte dei costi fissi. È questa una delle ragioni dell’aumento della presenza di affiliate estere nei Paesi avanzati, dove pure il costo del lavoro è più alto. Le dimensioni aziendali sono un fattore decisivo nella accumulazione capitalistica. Da qui l’aumento dei processi di centralizzazione. Mentre l’aumento della concentrazione di capitale riguarda l’aumento del singolo capitale per processi di crescita interni, la centralizzazione è più rapida perché permette l’aumento delle dimensioni delle imprese mettendo insieme capitali già esistenti. È questa una delle ragioni di quella particolare forma di internazionalizzazione del capitale che avviene attraverso le acquisizioni e le fusioni transfrontaliere, cioè tra capitali di diversa provenienza nazionale, che danno luogo a colossi transnazionali, come nel caso di Essilorluxottica e Stellantis. Le multinazionali, infine, sono un avversario più temibile per il proletariato metropolitano perché possono spostare la produzione, in caso ci sia un aumento della conflittualità operaia, in luoghi ove tale conflittualità sia assente o più ridotta. La globalizzazione è servita anche a questo, cioè ad allargare la concorrenza tra lavoratori a livello internazionale, contribuendo a permettere il calo del costo del lavoro nei Paesi avanzati del centro imperialista sotto la minaccia della delocalizzazione.

In conclusione possiamo affermare che la tendenza attuale, accentuata dalla crisi del Covid-19, vede un aumento della conflittualità tra i capitali e tra gli Stati che li sostengono. Tale conflittualità si gioca sul piano della conquista dei mercati esteri, sia mediante l’esportazione di merci sia soprattutto mediante l’esportazione di capitale, generando una spinta all’aumento delle dimensioni aziendali in modo tale da facilitare il salto al livello multinazionale anche della media impresa capitalistica. Ciò vale soprattutto per l’Italia che ha imprese mediamente più piccole e meno internazionalizzate di quelle di altri Paesi avanzati e che basa la sua internazionalizzazione più sull’esportazione di merci che di capitale. Lo Stato svolge un ruolo attivo nella internazionalizzazione e nella centralizzazione delle imprese sia mediante l’estensione del golden power, che tende a difendere le imprese italiane da acquisizioni estere, sia mediante gli incentivi alla fusione tra imprese. Tra questi ultimi ci sono gli sgravi fiscali proposti dal ministero del Tesoro per le società e in particolare per le banche che decidano di fondersi, come nel caso, più volte ventilato, della fusione tra Monte dei Paschi di Siena e Unicredit. Si tratta di un aspetto importante, perché il credito svolge un ruolo decisivo nelle centralizzazioni. Banche più grandi possono giocare un ruolo maggiore a livello europeo e internazionale e possono soprattutto facilitare la crescita delle imprese, anche finanziando fusioni e acquisizioni, e quindi favorire il loro salto al livello multinazionale.

________________________________________________________________

[1] Italia paese centrale e imperialista

[2] Le multinazionali, pur avendo filiali in diversi Paesi sono un’unica azienda, facendo riferimento a un unico centro. Le transnazionali, invece, concedono alle loro affiliate una maggiore autonomia e possono fondarsi su più centri che controllano varie affiliate estere.

[3] Crisi del neoliberismo e della globalizzazione come manifestazione della crisi del capitalismo. I cambiamenti epocali del post pandemia

[4] Istat, Statistiche report, struttura e competitività delle multinazionali italiane – anno 2018, 23 novembre 2020

[5] Sono gruppi di medio-grande dimensione quelli con un fatturato tra 50 milioni e 499 milioni e/o un numero di controllate tra 5 e 19. Sono invece gruppi di piccola dimensione quelli con un fatturato inferiore a 50 milioni e un numero di controllate minore di 5.

[6] L’Ue15 comprende, oltre l’Italia, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Austria, Finlandia.

[7] https://fortune.com/global500/.

[8] Rudolf Hilferding, Il capitale finanziario, Mimesis Edizioni, Milano-Udine 2011.

[9] Lenin, L’imperialismo, fase suprema del capitalismo, Editori Riuniti, Roma 1974.

[10] Italia paese centrale e imperialista

[11] Cioè alla composizione organica più bassa.

[12] Cioè In proporzione.

[13] K. Marx, Il capitale, Newton & Compton Editori, Roma 1966, pp. 1074-1075.